Ce n'est pas parce qu'il fut en juillet 1545 chargé de réformer l'abbaye augustine Notre-Dame de Livry (93) que Jacques II Paul Spifame, parfois dit de Brou, est cité dans cette étude mais parce qu'il fut décapité à Genève le 25 mars 1566 aux termes d'une active vie religieuse tout autant qu'amoureuse.

Nombre d'historiens ont écrits sur cet évêque enfuit en Suisse avec ses deux enfants et sa maîtresse mais cette dernière est pratiquement ignorée, bien qu'elle eut une postérité antérieure à sa liaison extra conjugale.

Pour ces raisons, l'étude comporte les paragraphes suivants:

1) Résumé sur la vie de Jacques II Spifame, évêque catholique puis pasteur protestant.

2) Sa maîtresse, Catherine Gasperne, épouse puis veuve du procureur Étienne Le Gresle.

3) Les enfants adultérins nés de sa liaison avec l'évêque défroqué.

4) Le fils aîné légitime, Martin Le Gresle de la Herbaudière (1535-1577), officier de la maison de Nevers.

5) Son épouse Renée Chevalier, dame de Chaumot et baronne de Dannemoine (Yonne).

6) Successions et partage d'héritages.

Bienvenue et bonne lecture de cette histoire vraie.

![]()

Chanoine

de Notre-Dame à Paris (1533) Jacques Paul Spifame, dit aussi

de Brou ou Jacques II, entretien en secret, à partir de 1537,

un commerce amoureux adultérin avec Catherine de Gasperne,

épouse d’Étienne

Le

Gresle, procureur au Châtelet de Paris, dont naîtrons

deux enfants. Il poursuit sa carrière religieuse, devient abbé

de Saint-Paul de Vanne à Sens, président aux enquêtes

(1543), chancelier de l’Université de Paris puis évêque

de Nevers de 1546 à 1558.

Chanoine

de Notre-Dame à Paris (1533) Jacques Paul Spifame, dit aussi

de Brou ou Jacques II, entretien en secret, à partir de 1537,

un commerce amoureux adultérin avec Catherine de Gasperne,

épouse d’Étienne

Le

Gresle, procureur au Châtelet de Paris, dont naîtrons

deux enfants. Il poursuit sa carrière religieuse, devient abbé

de Saint-Paul de Vanne à Sens, président aux enquêtes

(1543), chancelier de l’Université de Paris puis évêque

de Nevers de 1546 à 1558.

Le

20 février 1559, il démissionne de son poste d'évêque

et les deux amants s'enfuient aussitôt à Genève

avec les deux enfants nés de leur liaison. En Suisse, l'évêque

défroqué déclare s'être marié en

secret, devient membre de l'Eglise réformée et acquiert

le 31 octobre le statut de bourgeois

de Genève. Le couple et ses deux enfants vivent sous le nom de

Spifame puis Jacques est nommé pasteur à

Issoudun. Avant de quitter la France, Jacques Spifame aurait rédigé

son testament et désigné son neveu le cadet Gilles

Spifame ( 1

)

comme

successeur à l’évêché de Nevers,

cette décision est contestée par Jean Spifame l'aîné,

son autre neveu, ainsi écarté. On disait alors que

l'évêque avait laissé en France 40.000 Livres en

héritage. D'autre part, à Genève, Jacques II

Spifame engage un procès contre Jean Servin, contrôleur

de la maison de Navarre. Cela ne plaide pas en sa faveur d'autant

qu'il a multiplié des interventions répétées

auprès de diverses personnalités

protestantes

tels

l'empereur Ferdinand 1er,

le prince de Condé, l'amiral Gaspard de Coligny et surtout la

reine de Navarre Jeanne d'Albret veuve d'Antoine de Bourbon et mère

du futur roi Henri IV. Une enquête judiciaire est ouverte,

suivie d'une perquisition à son domicile de Genève où

l'on découvre un document de mariage daté du 2 août

1539. Interrogé, il avoue que le document a été

rédigé en 1564 à la suite de la plainte de Jean

son neveu. Les autorités suisses le condamnèrent pour

trahison, faux, adultère et rapt et il sera exécuté

par décapitation le 25 mars 1566 à Genève après

avoir publiquement reconnu ses fautes.

II) Sa maîtresse, Catherine Gasperne, épouse puis veuve du procureur Étienne Le Gresle.

On sait peu de chose du procureur au Châtelet de Paris Étienne Le Gresle, sinon qu'il décéda en 1541, époux de Catherine Gasperne, maîtresse de l'évêque de Nevers. Elle était fille du bourgeois de Paris Jean Gasperne (+ 1556) et de Nicole Thibault, demeurant rue Saint-Christophe à Paris. Sous le toit du procureur vivaient ses quatre enfants portant son nom, Martin Le Gresle l'aîné , sa sœur Marie et les deux derniers, André et Anne, nés des œuvres libertines de leur mère Catherine Gasperne. Après le décès de son époux, la mère resta seule à élever ses enfants mineurs en cette dure période des guerres de religion et subsistait grâce aux subsides de son amant, notamment la donation faite en 1544 de biens immobiliers au terroir de Pouilly-le-Fort (77) ou de versements en numéraires.

Les quatre enfants portaient le patronyme Le Gresle, avaient été élevés ensemble et reçu une bonne éducation, notamment l'aîné Martin Le Gresle, majeur de 25 ans lorsque sa mère quitte en 1559 l'ancien domicile conjugal avec son amant pour se fixer définitivement à Genève avec ses enfants mineurs:

III) Les enfants adultérins nés de sa liaison avec l'évêque défroqué.

1) André Le Gresle (1539-1563) reçoit à sa naissance le nom de d’Étienne Le Gresle, le mari trompé. C'est sous ce patronyme que l'enfant adultérin devient bénéficiaire d'une rente de 200 livres tournois créée pour lui le 13 juillet 1546 par son géniteur Jacques Spifame. L'enfant avait 20 ans en 1559, lorsqu'il quitte la France avec sa mère et sa sœur, pour aller se réfugier à Genève. Devenu protestant, il se marie en l'église Saint-Pierre de Genève, en présence de son père et uni par Jean Calvin le 16 juillet 1560 avec Odette de Briquemault, veuve de François de Cassine et fille de François de Briquemault, et de Renée de Jaucourt. André restera à Genève après l'exécution de son père en 1566 et sera capitaine huguenot. Il fut seigneur de Challonges (Yonne) reçu par héritage paternel de son géniteur Jacques Paul Spifame.

2) Anne Catherine Le Gresle (1541-1584), née quelques mois après le décès de son père nourricier et des amours secrètes de sa mère avec Jacques Spifame alors chanoine de Paris, elle avait 18 ans en 1559 lorsque elle rejoint avec sa mère son géniteur à Genève. Elle s'y marie en 1560 et en présence de son père avec Jean Chabouillé (1535-1584) , procureur du roi et chef protestant à Melun. il sera emprisonné de février à septembre 1561 où sa femme le rejoint. Jean Chabouillé était intendant de l'amiral de Coligny. Le couple vivra ensuite à Moret-sur-Loing où le mari décédera vers 1584. Elle fut dame de Bisseaux (Yonne) reçu par héritage paternel Spifame. En mai 1584, Anne Catherine assiste à la signature du contrat de mariage entre sa fille Suzanne Chabouillé et Jean Du Val, seigneur d'Episy (77) et décédera quelques années plus tard.

Du légitime mariage d’Étienne Le Gresle étaient nés également deux enfants plus âgés :

3) Marie née vers 1533 qui épousa Pierre d'Orgemont (+1552), contrôleur à Lagny du domaine du Roi puis entra au service de l'archevêque de Rouen. Le couple possédait en héritage familial deux maisons à Paris, l'une rue Vieille du Temple, l'autre reçue le 27 novembre 1552 de Jacques Spifame et située rue Saint-Paul.

4) Martin Le Gresle, l'aîné de la famille, né vers 1535, s'éleva dans l'échelle sociale de l'époque grâce aux soutiens de sa mère et indirectement de son amant Jacques Spifame et fit carrière au service de la puissante Maison de Nevers. Voici un essais sur sa biographie.

IV)

Le

fils aîné légitime, Martin Le Gresle

(1535-1577)

Son enfance

Martin

vivait au foyer de ses parents le procureur Étienne Le Gresle

et Catherine Gasperne 2

et n'avait que cinq ans environ lorsqu'il devint orphelin de père.

Il fut élevé avec André et Anne, son frère

et sa sœur nés d'une liaison extra conjugale de sa

mère avec le prêtre Jacques Spifame, alors chanoine de

Paris. Ce religieux contribuait à l'éducation des

enfants par donation de terres à Pouilly-le-Fort (77) car

Henri, Marie épouse de l'avocat François Le Royer et

Madeleine Gasperne, oncles et tantes des mineurs, n'étaient

pas en mesure d'aider financièrement leurs neveux en ce début

des guerres de religion.

Martin Le Gresle reçu une éducation rigoureuse qui lui permit de servir comme officier , secrétaire et comptable de la maison ducale de Clèves puis de Nevers, concurremment avec son office de notaire et secrétaire du Roi, maître des requêtes, huissier puis en 1572 secrétaire au Grand Conseil du roi. Dans le cadre de son activité d'officier des ducs de Nevers, Martin Le Gresle côtoyait l'évêque de Nevers Jacques Paul Spifame, lequel agissait en qualité de procureur du duc de Nevers François de Clèves lors de l'importante transaction du 29 juin 1554 tenue à Paris avec Jean de Bretagne, duc d'Estampes, héritier testamentaire de Charles de Luxembourg, vicomte de Martigues, son neveu. Au cours de cette négociation, le roi décida que les comtés, terres et seigneuries de Beaufort-en- Champagne, Hervy, de nos jours Ervy-le-Châtel (Aube) et Saint-Florentin (Yonne) jusqu'ici rattachés à la Champagne, dépendraient dorénavant du comté de Nevers.

Puis

en 1559 , Martin Le Gresle bénéficiait de la confiance

de l'important duc de Vendôme François 1er de

Clèves (1516-1562) et de Marguerite de Bourbon (1516-1601),

qui l'enverront visiter avec François de

Ponsot bailli du Nivernais les terres de Champagne attribuées

à la maison de Nevers citées ci-dessus, avec en outre

Coulommiers-en-Brie (Seine-et-Marne). D'autre part, François

1er de Clèves désigna Martin Le Gresle comme l''un

de ses trois exécuteurs testamentaires ( Testament

du 26 octobre 1561 à Champs-sur-Marne, avec Charles de

Lamoignon et Jean de Paleau) . Puis Martin Le Gresle servira comme

receveur général des finances son fils le duc de Nevers

Jacques de Clèves (1543-1564 ) après

qu'il eut épousé Diane de la Marck (1539-1612) et

continuera son service d'officier des ducs de Nevers comme Trésorier

des Finances et receveur général de Catherine de Clèves

(1543-1601) duchesse de Nevers et comtesse de Rethel, la sœur

cadette de Jacques et Henriette de Clèves.

Ainsi Martin Le

Gresle aura l'honneur d'assister au premier mariage de cette dame

célébré, avec le protestant et prince de Porcien

Antoine Croy, le 4 octobre 1560 à Saint-Germain-en-Laye, en

présence des princes du sang le duc de Montpensier Louis III

de Bourbon (1513-1582) et son frère le prince de la

Roche-sur-Yon Charles (1515-1565). De part ses fonctions ducales, il

assistait aux transactions familiales précédents les

mariages de Catherine de Clèves la cadette daté

du 4 mars 1565 avec le duc de Nevers Louis de Gonzague, entre les

deux sœurs passé à Moulins le 1er mars

1566 lorsque l’aînée Henriette, épousa le

prince de Mantoue Louis Gonzague.

Enfin, dans son service, Martin

Le Gresle côtoyait les maîtres de la chambre des comptes

ducale Jacques Desprez (1565-1569) seigneur de la Motte et de Charly

à Chaulgnes (Nièvre) et surtout Gilles Spifame

(1554-1560), futur évêque de Nevers où il

remplacera son oncle Jacques II Spifame. Puis à partir de

1565, Martin Le Gresle bénéficiera de donation comme

tous les officiers de la maison de Nevers avant que celle-ci n'entre

dans une période financièrement difficile à

partir des années 1570 ( 3

) En contrepartie, les officiers étaient parfois amené

à avancer de l'argent , comme par exemple les 900 Livres

remboursés en 1569 à Martin Le Gresle et figurant sur

les comptes de Nevers.

On comprend mieux ainsi pourquoi Martin Le

Gresle joua un rôle actif dans les successions Le Gresle et

Spifame, poursuivi après sa mort par son épouse Renée

Chevalier dont les quatre autres maris étaient tous en rapport

avec les divers ducs de Nevers qui se succédèrent.

Protestant

proche de l'amiral Coligny

Martin

Le Gresle et son demi-frère utérin André,

intendant de Gaspard de Coligny ( 4

) étaient de foi protestante. Martin l'aîné se

trouvait d'ailleurs à Châtillon-sur-Loing (45), au

château de ce dernier où il avait conduit les neveux de

l'amiral fut assassiné à Paris lors de la

Saint-Barthélémy du 24 août 1572 ( 5

) . Cet incident fut-il un signe du destin, nous l'ignorons. En tout

cas, Martin Le Gresle quitta Paris et son agitation religieuse

pour les terres plus sûres du duc de Nevers où il se

mariera l'année suivante.

Sa situation lors du mariage

Le

contrat de mariage daté du 27 juillet 1573 mentionne que

Martin Le Gresle, seigneur de la Herbaudière-en-Beauce

épousa Renée Chevalier des Préaux (Préault),

nom du fief qu'elle possédait par héritage à

Chaumot (Yonne). Ce contrat ne mentionne pas de filiation des

deux époux, laquelle sera connue ultérieurement, en

1590 pour le mari ( 6

), fils du procureur au Châtelet de Paris Étienne Le

Gresle et de Catherine Gasperne.

Le nouvel époux apportait

à la communauté la somme de 30.000 Livres en biens

immobiliers et un revenu annuel de 1000 Livres avec douaire pour

l'épousée. L'acte non signé mentionne comme

témoins Nicolas Du Val, commis du mari et pour l'épouse

Eusèbe Ferroul (+1583) avocat et conseiller au présidial

d'Auxerre et sa femme Paule Hodoart (+1579).

Outre la seigneurie

de la Herbaudière, paroisse de Saint-Rémy-les-Chevreuses

( 78) qu'il possédait depuis 1563, Martin Le Gresle était

lors du mariage seigneur de Dannemoine et de Sceaux, en forêt

d'Othe (89) et censitaire depuis 1570 d'un immeuble ( 7

) situé quai de la Tournelle, en la censive du collège

des Bernardins à Paris, à proximité de l'hôtel

de Nevers qui se trouvait quai des Augustins. Il rendait parfois

visite à sa mère Catherine Gasperne qui vivait avec ses

deux enfants à Genève.

Martin Le Gresle décédera

brusquement en 1577, après seulement quatre années de

mariage et sans postérité de Renée Chevalier.

V) Son épouse Renée Chevalier,( 1555-1641) dame de Chaumot et baronne de Dannemoine

Lors de son premier mariage, Renée Chevalier était par héritage maternel dame du fief de Préaux, paroisse de Chaumot (89) et depuis 1571 de la seigneurie d'Egriselles-le-Bocage (77) mouvant en plein fief de Villeneuve-La-Guyarde et de la baronnie de Bray-sur-Seine.

Elle avait une sœur cadette, Anne Chevalier (1555-1643) épouse de Philbert (Gilbert) Gillot (1555-1618) seigneur d'Alligny-sur-Cosne (Nièvre) seigneurie de l’évêque d'Auxerre auquel il rendit aveu en 1618.

Après le décès de son mari Martin Le Gresle, Renée Chevalier reçut en douaire un tiers de la seigneurie de Dannemoine partagée vraisemblablement avec Marie de la Forest, épouse de Pierre Du Pas, seigneur de Nauviau par Ervy-le-Châtel (10) et Simon de la Forest veuf de Jacqueline Des Loges. Puis elle conserva l'immeuble quai de la Tournelle, hérita de son mari des droits sur la seigneurie de la Herbaudière-en-Beauce près de Villabé et acquit en 1580, la baronnie de Dannemoine, après avoir remboursé les héritiers de la famille De La Forest. A l'époque, la terre et pairie de Dannemoine, relevant, comme cité supra, du duc de Nevers avec Saint-Florentin et Ervy-le-Châtel,et après confirmation du roi Henri II ( 1519-1559) du ressort du Parlement de Paris.

A partir de décembre 1577 Renée Chevalier réalise la vente des autres biens qu'elle possédait de son défunt mari, garde l'immeuble parisien du quai de la Tournelle, puis s'accorde en 1580 avec sa belle-mère Catherine Gasperne restée à Genève, qui lui transmet deux maisons, l'une à Paris, l'autre à L’Haÿ-les-Roses (Val de Marne) avec la terre et seigneurie de Challonges, localité déjà citée. Ces biens lui sont attribués à à la suite d'un accord avec la familles Spifame car par son premier mariage Renée Chevalier, belle-sœur par alliance d'André et Anne Le Gresle, défendait en quelque sorte les intérêts des enfants mineurs nés de l'adultère de leur mère avec son amant Jacques II Spifame.

Dorénavant, la baronne de Dannemoine, titre qu'elle gardera sa vie durant, vivra en sa maison du quai de la Tournelle à Paris, tout en se rendant épisodiquement en son nivernais natal. Puis en cette période troublée des troubles religieux, politiques et économiques consécutifs à la période des guerres de religion (1562 et 1594), à partir des années 1590, la maison de Nevers commence à hypothéquer et vendre une partie de ses biens car Louis de Gonzague (1539-1595) et Henriette de Clèves puis son fils Charles 1er de Gonzague (1580-1637), duc de Nevers et gouverneur de Champagne, engagent d'importants capitaux pour fonder la ville de Charleville Mézières (Ardennes). Cette évolution incite la baronne Renée Chevalier, alors âgée d'une quarantaine d'années à'entamer une série de mariages successifs, afin de conserver sa baronnie de Dannemoine. Cette dernière est une valeur sure en cette période financièrement difficile pour les fidèles de la maison de Nevers et intéresse les trois frères de la famille De La Grange d'Arquian: Charles, Antoine et François De la Grange dit de Montigny, tous deux vassaux et amis personnels de Louis de Gonzague duc de Nevers avec lequel ils auraient combattu à Bourges en 1575 contre le duc d'Alençon puis lors des troubles de la Ligue entre 1580 et 1589.

Second mariage avec Charles de la Grange d'Arquian

Par contrat du 24 mai 1597, la veuve Renée Chevalier, baronne de Dannemoine se marie en seconde noce le 24 mai 1597 avec Charles de la Grange d'Arquian (1547-1600) fils de Charles (1517-1595), seigneur de Montigny, Maréchal de France, et de Louise de Rochechouart (1521-1567) dame de Boiteaux. Le nouvel époux, capitaine de 50 hommes d'arme, seigneur de Vesvres (21) et gouverneur du château et de la ville d'Issoudun (Indre) logeait alors place Maubert à Paris et déclare verser 4.000 Livres à la mariée.

Après

leur mariage, le couple s'installe quai de la Tournelle, paroisse

Saint-Nicolas à Paris où vivait la baronne depuis son

premier mariage en 1573. Deux filles vont naître de cette union

tardive:

Après

leur mariage, le couple s'installe quai de la Tournelle, paroisse

Saint-Nicolas à Paris où vivait la baronne depuis son

premier mariage en 1573. Deux filles vont naître de cette union

tardive:

1) Anne de la Grange, née vers 1598, épousera le 12 février 1611 Melchisedec Rigaut, seigneur de Londel et Aigrefeuille, dit Rigault d'Aigrefeuille, fils de Pierre et Suzanne Morainville.

2) Catherine de la Grange, née vers 1599 femme de François Maillé seigneur tourangeau, encore non identifié.

Leur père ne verra pas grandir ses deux filles car il décédera avant le 26 juin 1599, date de son inventaire au décès. A partir de cette époque, la baronne fréquente ses parents et amis auxerrois cités comme témoins lors de son mariage notamment :

1) Pierre du Houssay, conseiller du roi en sa cour du Parlement de Bretagne, seigneur de la Vallée, époux depuis le 25 février 1572 de Marie Barthélemy . Son épouse était sœur de Denis Barthélemy, seigneur de Bucamp (Oise) Trésorier général à Amiens, jadis époux de Catherine Balhan, dame du Plessis-Belleville, remariée le 25 septembre 1588 au vicomte de Sémoine (10) Claude de la Croix, fils de Nicolas 1er maître d'hôtel de la reine de Navarre et de Charlotte de Courtenay.

2) Marguerite Mesnager (Minagier), fille de feu Jean seigneur de Dixmont et d'Etigny (89) élu du roi pour l'élection de Sens. Alors veuve de Jean d'Ailleboust ( parfois dit Bourdalou) originaire de Sens, médecin du roi Henri IV et de foi protestante, c'est une amie personnelle de Renée Chevalier qui assistera à ses deux mariages avec Charles de La Grange puis le suivant avec Jacques de Montgomery.

Troisième mariage avec Jacques de Montgomery (1549-1628) sous le règne du roi Henri IV

L'invité principal de ce mariage était du côté du mari son cousin germain le comte de Lorges Jacques de Montgomery (1554-1609) fils de Gabriel 1er de Montgomery (1530-1574) et disait-on, né d'une liaison avec Diane de Saulx Tavanne. Ce Gabriel était capitaine de la garde écossaise du roi Henri II qu'il blessa mortellement lors du tournoi aux Tournelles de Paris le 29 juin 1559. Il s'enfuit, deviendra protestant et combattra dorénavant les troupes royales lors des guerres de religion. Fait prisonnier, il sera décapité sur ordres de la reine-mère.

A l'occasion de ce mariage tardif motivé pour affaires, la baronne acquiert par adjudication du 6 octobre 1601 la seigneurie de Villars-la-Gravelle, commune de Vernoy relevant de Courtenay (Yonne) et rend hommage au roi en 1588 pour la seigneurie de Chaumot. Puis en 1617, Jacques de Montgomery est élevé au rang de chef du conseil et de surintendant de Monsieur Henri 1er de Savoie, duc de Genève et de Nemours (1595 à 1632), avec pension annuelle de 3600 livres tournois. Il rendit hommage au roi le 16 mars 1620 ( 10 ) pour la châtellenie d'Ussé, aujourd’hui Rigny-Ussé (Indre-et-Loire) comme procureur du duc et de son épouse Anne de Lorraine, fille du duc d'Aumale Charles de Lorraine. Dans le même temps Jacques de Montgomery devenait maréchal de camp des armées du roi. Mais, lui et la baronne de Dannemoine n' avaient pas de postérité à qui transmettre leur communauté d'intérêt formée en 1602 et se séparent à l'amiable en 1623 après arrêt du Parlement ( 11 ) évitant ainsi d'être impliqués financièrement en cas de dettes réciproque. Peu de temps après, Jacques de Montgomery décédera vers 1628, après vingt sept ans de mariage, mais sans postérité connue de la baronne Renée Chevalier.

Quatrième union avec le comte Anne De La Marck (1578-1630)

Après environ deux années de veuvage et toujours baronne, Renée Chevalier se remaria en quatrième noce à l'âge respectable d'environ soixante quatorze ans le samedi 10 novembre 1629 avec Anne De La Marck (1585-1630), fils du catholique comte de Braine et de Maulevrier Charles Robert (1541 +1622), branche cadette de la Marck, et d' Antoinette De La Tour (1542-1608). Il était veuf depuis un an de Marie, fille du président à mortier Pierre Hennequin et de Marie Brulart et qu'il avait épousée en 1615, elle même veuve d'Olivier Lefebvre, président en la chambre des Comptes à Paris.

Mais cet honneur n'était pas sans contrepartie et Anne de la Marck du se porter caution pour la somme de 60.000 Livres qui furent versés au sieur de Sancy Robert De La Louette le 8 août 1630 ( 12 ). Mais pour cela, il avait vendu pour 1.230 Livres à Julien LE CLERC, marchand tapissier à Paris des meubles et une tapisserie de haute lice dite l'Histoire de Gédéon. Il s'agissait d'une copie, l'original ayant été réalisée en 1451 pour Philippe Le Bon duc de Bourgogne et son ordre de la Toison d'or par l'atelier belge de Baudouin de Bailleul. ( 13 ).

Du côté de la baronne de Dammartin, sa sœur Anne Chevalier, épouse du nivernais Philbert (Gilbert) Gillot d'Alligny avait pour belle-sœur Gabrielle Gillot, épouse de Louis Duret, second du nom, maître de camp de cavalerie et son frère Pierre Duret, ancien officier au service du comte Henri de la Marck, capitaine des 100 Suisses de la garde du Roi. Ces deux personnages, fils de Louis 1er Duret, substitut du procureur général au Parlement, auraient fait office entre 1623 et 1630 de préteurs d'argent à la famille de la Marck, en l'occurence aux deux beaux-frères de la baronne Renée Chevalier, d'une part Louis de la Marck (1577-1628), époux d'Isabelle Jouvenel des Ursins, marquis de Maulny et gouverneur de Caen pour la somme de 24.000 Livres et, d'autre part, pour 8.750 Livres en 1617 à Henri Robert de la Marck (1575-1652) comte de Braine et de Maulévrier ( 14).

Les prêts familiaux étaient pratiques courante à cette époque de reprise économique après les guerres de religion mais il est ainsi évident que; Renée Chevalier apportait sa baronnie en caution de mariage à Anne De la Marck, en contrepartie, sa soeur Anne et ses alliés Louis et Pierre Duret accordaient des prêts financiers aux membres de la famille De la Marck, leur permettant ainsi de tenir leurs rangs de marquis de Maulny et autre comte de Braine et de Maulévrier. Ces prêts étaient-ils destiné au réseau financier de Scipion Sardini qui bénéficiait du soutien royal ? Nous ne pouvons qu'évoquer la question en soulignant que Louis de la Marck aurait été père de plusieurs enfants nés d'Isabeau Salviati fille de Forest et d'Isabeau fille de ce Scipion Sardini, en affaire avec le banquier en cour de Rome Constantin Chevalier.

Quoiqu'il en soit, le comte de Braine Anne de la Marck décédait en 1631, après seulement deux années de mariage. Sa courte union avait été une période faste pour la baronne de Dannemoine, par ailleurs, dame de Chaumot en partie depuis 1625, et qui avait acquit entre 1629 et 1631plusieurs tapisserie d'Aubusson pour son hôtel parisien . Puis signe d'aisance financière, elle fera l'acquisition le 11 mars 1634 de la totalité de droits féodaux sur Chaumot détenus par moitié par Marie Maugarny, veuve de Guy Robineau, seigneur de Becquencourt (Yvelines).

Cinquième union avec Guy II Du Faur de Pibrac

Veuve depuis moins d'un an, la baronne Renée Chevalier, alors âgée d'environ 79 ans, épouse en cinquième noce le 22 avril 1635 Guy II Du Faur de Pibrac (Gard) . Le contrat de mariage passé à Paris précise qu'elle est veuve du comte de Braine Anne De la Marck, ce qui écarte tout risque de confusion à ce sujet. Par contre, le marié est désigné comme baron de Tarabel, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi et maître de camp des compagnies du capitaine des chasses et plaisirs du roi dans les forêts du Languedoc, Guyenne et pays de Foix.

En fait, malgré l'âge âge avancé de Renée Chevalier, sa baronnie de Dannemoine constituaient la caution financière de ses mariages successifs. Grâce à la baronnie, les deux époux de circonstance purent emprunter et faire restaurer le château de Tarabel où Renée Chevalier s'éteignit au mois de février 1641. Elle avait alors l'âge d'environ quatre-vingt-six ans, avait conservée jusqu'à la fin sa baronnie et rédigé un testament.

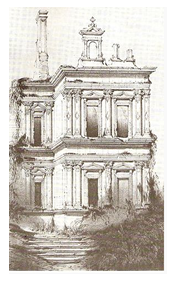

Peu de temps après le décès de Renée Chevalier, son époux Guy II Du Faur de Pibrac, se remariait avec Anne de Plaignes-de-Montbérault, famille du Languedoc dont il aura nombreuse postérité, puis sera nommé capitoul de Toulouse en 1646. Ci-dessous, le château familial de la famille Du Faur à Tarabel.

§§§

Ce n'est pas une vue de l'esprit car Jean Spifame, fils aîné de Gaillard Spifame et Marie de Marle et neveu de l'ancien évêque Jacques Spifame scella l'accord entre les deux familles et sera l’exécuteur testamentaire de Guy 1er Du Faur décédé en 1585 ( 16 ) baron de Pibrac, grand-père de Guy II ultime époux de la baronne Renée Chevalier.

Cela avait également permis de marier le 7 septembre 1573 en l'église du Chardonneret à Paris Madeleine Spifame, petite-nièce de feu l'évêque, avec Jean Du Faur de Saint-Joris , seigneur de Champs-sur-Marne, fils aîné du président au Parlement de Toulouse Michel Du Faur.

Dans ces conditions, le différentiel d'âge entre la vieille baronne et son ultime époux était sans importance au regard des avantages pour ces familles dont le trait d'union d'origine étaient l'évêque défroqué de Nevers Jacques Paul Spifame, sa maîtresse et son fils aîné Martin Le Gresle premier époux de la nivernaise Renée Chevalier, mais baronne champenoise de Dannemoine.

VI) Dispersion de l'héritage des sœurs Chevalier

Comme cité supra, Renée Chevalier la baronne défunte avait pris la précaution de rédiger en 1640 ( 17 ) un testament en faveur de sa petite-nièce qui s'identifie ainsi :Anne, fille de Pierre Desprez ( 18 ), seigneur de Châlon, conseiller du roi, trésorier de France général des finances en la généralité de Moulins puis contrôleur des tailles de l'élection du Nivernais, époux depuis 1605 de Marguerite Gillot. Cette dernière était fille de Philbert Gillot (1555-1617) seigneur d'Alligny-Cosne (Nièvre) depuis 1606 ( 19 ) et d'Anne Chevalier ( 1558-1643). Comme son beau-frère défunt Martin Le Gresle, Philbert était au service des comtes de Nevers successifs mais rendait hommage pour Alligny à l’évêché d'Auxerre comme en fait foi l'hommage qu'il rendit le 21 mai 1618 .De l'union entre Pierre Desprez et Marguerite Gillot était née vers 1610 Anne Desprez qui épousa le 17 février 1635 le conseiller du roi Noêl Le Boultz fils de Jacques , trésorier de France et général des Finances à Tours et de Louise Compain. Le nouveau couple vivait rue des Charités Saint-Denis à Paris où résidaient les trois frères du mari, à savoir :

1) René Gillot (+1665) avocat au Parlement, doyen de l'église cathédrale de Langres (1521)

2) Alexandre Gillot, seigneur d'Alligny, officier tranchant de la reine-mère (1627-1631) époux de Marie Briçonnet fille de Charles «L’Aîné», seigneur de Glatigny et Président au parlement de Metz

3) Jacques Malamède Gillot, aumônier du roi, prieur de Sussy (Suxy) commune de Saint-Broingt-les-Fosses) près de Langres, bailliage de Sens, demeurant au collège de Beauvais à Paris.

La seigneurie de Chaumot revient à Noël Le Boultz, petit-neveu de la baronne de Dannemoine.

Mais

en 1643, Gabrielle Gillot, seconde épouse ( 20

) et veuve de Louis Duret (1555-1616), premier substitut au procureur

général qu'elle avait épousée le 4

octobre 1618, revendiqua l'héritage des deux sœurs

défuntes Renée et Anne Chevalier dont elle était

belle-sœur par alliance car soeur cadette de Philbert Gillot

sieur d'Alligny. Il fallut obtenir l'avis des membres de cette

famille dispersée géographiquement (Voir le schéma

généalogique en annexe). Néanmoins, un accord

amiable intervint entre les parties le 23 août 1644 aux

termes desquels le conseiller du roi Noël Le Boultz, petit neveu

de la baronne Renée Chevalier, devenait par sa femme Anne

Desprez seul propriétaire de tous les droits seigneuriaux de

Chaumot (Yonne). Pour sa part, Pierre Duret, déjà cité

comme anciennement au service du comte Henri de la Marck et de

créancier de Louis de la Marck ,avait donné son aval à

la transaction.

Mais

en 1643, Gabrielle Gillot, seconde épouse ( 20

) et veuve de Louis Duret (1555-1616), premier substitut au procureur

général qu'elle avait épousée le 4

octobre 1618, revendiqua l'héritage des deux sœurs

défuntes Renée et Anne Chevalier dont elle était

belle-sœur par alliance car soeur cadette de Philbert Gillot

sieur d'Alligny. Il fallut obtenir l'avis des membres de cette

famille dispersée géographiquement (Voir le schéma

généalogique en annexe). Néanmoins, un accord

amiable intervint entre les parties le 23 août 1644 aux

termes desquels le conseiller du roi Noël Le Boultz, petit neveu

de la baronne Renée Chevalier, devenait par sa femme Anne

Desprez seul propriétaire de tous les droits seigneuriaux de

Chaumot (Yonne). Pour sa part, Pierre Duret, déjà cité

comme anciennement au service du comte Henri de la Marck et de

créancier de Louis de la Marck ,avait donné son aval à

la transaction.

Partage puis vente de la seigneurie de Dannemoine

Quant à la baronnie de Dannemoine, elle fut partagée entre tous les héritiers qui la vendirent le 6 avril 1651 à Antoine de Clermont pour la somme de 23.000 Livres dont 20.000 servirent à rembourser les créanciers de Guy II de Pibrac et de sa vieille épouse Renée Chevalier. Après la mort de cette dernière, le veuf s'était remarié en 1644 avec Anne des Plaignes dont il aura neuf enfants.

Puis Noël Le Boultz et ses héritiers se consacrèrent à la mise en valeur du superbe château de Chaumot dont il ne reste rien de nos jours. Leur épitaphe figure dans l'église locale « Ci gisent messire Noël Le Boultz, conseiller du Roy en la cour de parlement, décédé le premier juin 1684, à l’âge de 75 ans 8 mois; la dame Anne Desprez, son épouse, décédée le 11 janvier 1686, âgée de 75 ans un mois dix jours, Noël Le Boultz de Chaumot, fils de François Le Boultz, conseiller au parlement, décédé le 27 septembre 1673, âgé de deux ans dix mois dix-neuf jours. Requiescant in pace.» La suite est une autre histoire.

![]()

Notes

de bas de pages

1Fils cadet du marchand Jacques Spifame et d'Anne de Marle, il servira à la chambre des comtes de Nevers en 1554, avant que son oncle l'évêque de Nevers Jacques Spifame II résigne son poste. Son frère aîné était l'avocat notaire et secrétaire du roi Jean Spifame, époux de Marguerite de Lion, seigneur de Bisseaux, Villeneuve-le-Roi et son fief de Cochepis, Passy-sur-Yonne (Yonne) et Douy (Eure-et-Loir).

2Certains historiens, dont François Blanchard dans « Stella » p. 177, le disent descendant de Guillaume Le Gresle et de son neveu Antoine, notaire secrétaire du roi en 1443 et d'autres parents de l'avocat René Le Gresle, l'un des chefs des Seize membres de la Ligue qui tenaient Paris après l'assassinat en 1589 du dernier roi valoisien Henri III et s'opposaient au futur Henri IV. Nous ne pouvons infirmer ou confirmer.

3Recherches sur la crise de l'aristocratie en France au XVIe siècle ; les dettes de la Maison de Nevers par Denis Crouzet, pages 28 et 4

4Où il côtoyait l'intendant de Coligny Jean Chabouillé son beau-frère car époux d'Anne Catherine sœur utérine de Martin Le Gresle.

5« La vie de messire gaspar (sic) de Coligny, amiral de France » par François Hotman, librairie Droz 1987, p. CXIX note « mentionne Le Gresle n'était pas rue de Béthisy mais à Châtillon (Loiret) avec les neveux de l'amiral.

6La preuve de la filiation de Martin Le Gresle figure dans deux insinuations du Châtelet de Paris, Y 102, notice n° 6292 fol. 415 du 12 juillet 1559 et Y 122 notice n° 2336 fol 231 du 3 décembre 1580 . Il s'agit d'une donation de Catherine à son fils, puis d'une transaction avec sa belle-fille et veuve à propos de biens immobiliers situés à L’Haÿ-les-Roses (94) et la seigneurie de Challonges, au bailliage de Sens (89).

7L'immeuble venait d'un héritage reçu par Renée Chevalier d'un de ses parents Jean Chevalier avocat au Parlement, veuf de Jeanne Suffleau, dame de Fontenay-les-Briis (91) auparavant veuve de Pierre Signac qui le détenait depuis 1559 (CM Insinuation Série Y 96 fol. 229 du 14/12/1550 ET/XXXIII/36 du 7/8/1551). La baronne conservera cette maison jusqu'en 1623 et y logeait avec son troisième époux Jacques de Montgomery.

8Études villeneuviennes, n° 36 année 2006, « Notes pour l'histoire de Chaumot » par Étienne Meunier, p. 3 à 12 . Je le remercie.

9Attesté en 1487, le fief des Préaux écart de Chaumot (89) comprenait deux forges , dans le Dictionnaire topographique de l'Yonne. Procès opposant l'élu de Sens Pierre de Labbaye, fils de Pierre et de Paule Hodoart, seigneur de Chaumot et parrain de Renée Chevalier ( Coustume du bailliage de Troyes »Par Louis Le Grand, page 87 arrêt du 21 juillet 1581).

10Chambre de France, Tome III, bailliage de Touraine et de Berry, ressort d'Anjou, du Maine et du Poitou, série P//13 , 767 , n° 198 du 16 mars 1620

11A.D. Yonne, B 288, 40B3, f° 118 v°, cité par Étienne Meunier dans Études Villeneuviennes de 2006, p. 12.

12Le récipiendaire était fils de François Lalouette (1520-1602) et d’Élisabeth Cename (1570-1600) dame de Troissy (51), d'une famille de financiers et couple de protestants influents à Sedan. Le mari était seigneur de Frignicourt (51) et en 1599 maître des requêtes de l'hôtel du roi et président du Conseil souverain de Sedan.

13MC/ET/XI/125 du 11 janvier 1630. Un ancêtre d'Anne De La Marck le vendeur de la tapisserie était membre du Chapitre de Mons au titre des chevaliers de Bourgogne : Jean Ier Duc de Clèves, Comte de La Marck (1419-1481)

14MC/ET/LXXIII/296 +du 20 août 1615, MC/ET/LXXIII/289 , fol. XXIIII 23 novembre 1616.

15Dictionnaire de la noblesse , Tome 7 par de La Chenaye-Desbois et Badier, page 784

16Caran MC/ET/CXXII/1238 datée du 18 mars 1585.

17Insinuation du Châtelet, Y180, notice 1980, fol 501 du 23 juin 1640

18Fils de Jean Desprez, seigneur de Cougny (Nièvre), receveur des Aydes du Nivernais et de sa seconde épouse Marie Du Coing. Leur épitaphe figure dans l'église de Cougny.

19Alligny relevait de la baronnie de Saint-Vérain (Nièvre), elle même de l’évêché d'Auxerre mais revendiquée par le roi « Mémoires concernant l'histoire ecclésiastique et civile d'Auxerre. Par Jean Lebeuf tome premier p. 697 »

20Sa première femme était Marguerite Audras (1565-1607) épousée le 22 octobre 1604.