Les_seigneurs_laics.html

Les premiers seigneurs connus furent ceux de la famille de Montreuil qui figurent dans l’entourage du roi Louis VI et de son chancelier archidiacre de Paris Etienne, fils de Guillaume II de Garlande, avec les plus haut dignitaires, tel Bouchard de Montmorency et son beau-frère Mathieu 1er comte de Beaumont-sur-Oise, tous personnages marquant de leur époque

Le premier seigneur connu est à la fois religieux et doyen (decanus) et seigneur (domus) et se nomme Barthélémy de Montreuil,, cité témoin jusqu’en 1138 dans plusieurs actes ou jugements du roi.

A la même époque Guillaume II de Garlande, frère

d'Etienne, à la fois châtelain de Livry-en-l'Aunoye (de

nos jours Livry-Gargan) et propriétaire du péage de

Bondy qui contrôlait alors la route

des

Foires de Champagne, possédait de nombreuses censives à

Montreuil. Ces biens revinrent à son petit-fils Guillaume V de

Garlande, seigneur de Livry et de Montjay qui épousa Alice

Adèle fille de Guy II de Châtillon et d'Adèle de

Dreux héritière du comte Robert 1er de Dreux

et de Brie (1125-1188), premier comte apanagé de l’Histoire

La mariée reçut en dot des rentes et biens à Montreuil et Clichy-la-Garenne, provenant d'un échange fait entre son frère Gui et le roi contre le château de Pierrefonds (Oise). Pour sa part, le marié, déjà seigneur de Livry-en-l’Aunoye par héritage paternel et de Crussy, Ons-en-Bray et Neufchâtel-en-Vexin et affermissait son emprise sur Montreuil. Mais en fait, c’est Gaucher III de Châtillon et comte de Saint-Pol-en-Ternoise (1170-1219) qui était seigneur féodal de Montreuil, laissant à son beau-frère les droits de gruerie (administration forestière) et d’avouerie (défense des religieux) sur Montreuil. Cela sera précisé indirectement par un arrêt du Parlement daté de l’année 1258 stipulant que Montreuil était censive roturière et que sa justice relevait du roi.

Mais

Guillaume de Garlande n’eut de son mariage avec Adèle de

Châtillon que trois filles dont l'aînée Jeanne,

son héritière principale épousa vers 1213 le

comte Jean de Beaumont-sur-Oise, quelques années avant le

décès de son père Guillaume survenu en 1216,

suivie par Elisabeth, épouse de Gui VI Bouteiller de Senlis

puis de Jean 1er de Beaumont-Gâtinais seigneur de

Villemomble et enfin Marie femme d'Henri V de Grandpré.

Blason de la maison de Châtillon

Au

décès de Jean de Beaumont-sur-Oise survenu entre 1222

et 1223, le roi intégra son comté au domaine royal,

reprenant ainsi le château fortifié où

Louis IX (Saint-Louis) résida quelques temps. A la même

époque son épouse la comtesse Jeanne de Beaumont

fit donation de la plupart des biens hérités de son

père, dont ceux de Montreuil au bénéfice des

institutions religieuses locales, notamment au bénéfice

de l'abbaye de Gournay-sur-Marne et de celle de Notre-Dame de Livry.

La comtesse Jeanne survécut à son époux jusqu’en 1259, ses deux autres sœurs ayant cautionnés les donations, Isabelle Elisabeth se désista du droit d’avouerie sur Montreuil hérité de son père - droit de protection - avant le décès de son époux en 1232, puis se remariera avec Jean 1er de Beaumont-Gâtinais, chambrier de France, seigneur de Villemomble.

La

dernière des sœurs, Marie de Garlande, succéda à

sa sœur Jeanne de Beaumont comme dame de Livry et se mariera

avec le comte ardennais Henri IV de Grandpré, fils d’Henri

et Isabelle de Coucy. Ce nouvel époux décédera

en 1229 et la veuve épousera en secondes noces en 1230

Geoffroy de Joinville, fils de Simon (Jean de Joinville et les

seigneurs de Joinville, acte 265, p.302) dont elle divorça en

1232 (sentenciam divorci) sans postérité. Elle se

remariera en 1235 avec le bourguignon Anséric IX, seigneur de

Montréal (commune de Guillon Yonne) gardant cependant son

titre de comtesse de Grandpré. Elle était toujours dame

de Livry-en-l’Aunoye lorsqu’elle décédera

en 1259.

Ainsi disparaissait la famille de Garlande implantée à Montreuil depuis près d’un siècle. Sa châtellenie de Livry revenue à son gendre l’ardennais Henri de Grandpré va péricliter, et le château non entretenu va être repris par le roi afin d’être confié vers 1290 à Pierre de Chambly son chambellan.

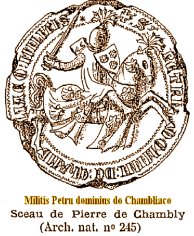

Premier sceau de Pierre V de Chambly

Premier sceau de Pierre V de Chambly

Pierre V de Chambly, vassal de la grande maison de Châtillon-Blois, après avoir reçu en récompense de ses services les seigneuries de Livry et de Montreuil, procéda à des échanges de biens sur Livry et Coubron avec les Templiers de la Commanderie de Clichy-sous-Bois. Marié en première noce à Marguerite Tristan dont il avait eu plusieurs enfants, il se remaria à un âge avancé avec Ysabeau de Mauvoisin, dite de Rosny-sur-Seine. Pierre V de Chambly se consacra à ses domaine immobilier jusqu’à sa mort vers 1310. Il était en effet seigneur dans l’Oise de Chambly, berceau héréditaire de sa famille, Viarmes, Brincourt, Mesnil-Saint-Denis et Conches et en Seine-et-Marne de Tournan-en-Brie et de Fresnes-sur-Marne et enfin de Favière dans la Somme. Montreuil n’était à ses yeux qu’une seigneurie d’appoint, aussi la partagea t-il en 1308 en trois fractions qui revinrent à ses héritiers.

Composition de la seigneurie relevant du roi

La seigneurie primitive, dont nous ignorons les limites précises, fut morcelée en trois fractions lors de l'arrivée de Pierre de Chambly en 1308:

La première fraction était localisée autour du manoir seigneurial et représentait la réserve seigneuriale appartenant directement au seigneur de Montreuil.

Une seconde fraction était située aux limites et de l’autre côté du village, bornée au nord par la rue de l’orme qui ne dort, (de Romainville actuel) et par l’ancien cimetière situé derrière l’église, formait une zone résidentielle. Cette zone résidentielle en pente douce bénéficiait de l’orientation au sud et comprenait les trois domaines de Boistel, de Lizac et d’Orgemont. Elle s’étendait en cultures au sud jusqu’aux limites de la localité voisine de Fontenay-sous-Bois.

La troisième et dernière fraction, totalement mise en culture et sans maisons d’habitation, étaient localisées au sud du village, limitée au nord par le chemin de Montreuil à Paris (actuelle rue d’Avron) jusqu’aux limites du village de Charonne. Le chemin de Bagnolet à Vincennes formait séparation avec le vaste fief Decanal relevant du Chapitre Notre-Dame de Paris, allant de l’actuelle Croix de Chavaux à Vincennes.

Pompeusement nommé château seigneurial, il apparaît tardivement dans les textes au XVIIIème siècle. Il se trouvait à gauche et à l’ouest de la zone urbanisée du village, en bordure de la rue Marchande qui montait de l’église Saint-Pierre Saint-Paul. Situé sur la hauteur dominant le village, il était localisé dans le quadrilatère formé au nord par les actuelles rue Colbert (l’un des derniers seigneurs de Montreuil) au sud par la rue Parmentier, à l'est par la rue Jules Ferry et enfin à l'ouest par la rue de la Résistance.

Ce bâtiment est encore mal connu car le seul document le concernant mentionne qu’en 1775 il était implanté sur 7 arpents et comprenait « prisons et salle d’audience, cours et jardins clos de murs ».La carte de Delagrive, exécutée en 1740, le représente comme un espace enclos de 230 m sur 160 avec, dans l’angle sud-est, quatre corps de bâtiments bordant une cour. Par contre, il n’est pas figuré sur les autres cartes de l’époque, comme celle de Cassini datée de 1756 ni sur celle des Chasses levée en 1764 et gravée entre 1804 et 1807.

Cette absence de source s’explique par la fait que les seigneurs de Montreuil furent pour la plupart des officiers du roi, sans fortune personnelle et résidant à Paris ou en province, à l’exception de leurs prédécesseurs de la noblesse qui disparurent après la guerre de Cent-Ans. Cette situation est consécutive au déclassement féodal de la seigneurie qui perdit son droit de haute-justice, et les revenus afférents, aliéné en 1498 par Jeanne Le Picart veuve de Jacques Chevalier alors seigneur du lieu.

Ainsi naquirent en 1308 les trois fiefs de la seigneurie de Montreuil appartenant au roi. Il s'agit de:

Le fief du Châtelet, dont le nom provient apparemment du Châtelet de Paris.

Le fief de Brie-Comte-Robert, relevant du roi via la châtellenie de ce nom puis à partir de 1333 de l’évêque de Paris.

Le fief de Villemomble relevant de la châtellenie de Villemomble et de la grosse tour du Louvre.

A partir des années 1310, chaque fief appartenait à des seigneurs différents, sauf celui du Châtelet toujours aux mains du seigneur de Montreuil

Le seigneur de Livry Pierre VI de Chambly succède à son père mais son héritage est remis en question

Fils aîné du premier lit de Pierre V et chambellan comme lui, Pierre VI de Chambly hérita de la seigneurie de Montreuil et de rentes sur le Trésor à prendre sur cette localité au bénéfice de l’abbaye Saint-Antoine. Il était également seigneur de Chambly, Presles et Viarmes (Oise) de Conches et Tournan (Seine-et-Marne) de Favières (Somme) et de Livry (Seine-Saint-Denis). Il possédait également des rentes royales à Beaumont-sur-Oise et Champagne-sur-Oise. et de la baronnie normande de Torigni-sur-Vire et de Canisy, alias Cani-Caniel, la première venant du comte Gaucher de Châtillon qui l’avait reçue en 1219. Ces libéralités lui avaient été attribuées pour services rendus au roi lors des campagnes de Flandres (1297) de Courtrai (1302) et ses fonctions diplomatiques.

Hommes d'armes au XIII et XIVème siècles

Epoux

de Jeanne de Machaut, le couple eut une nombreuse postérité

et le mari serait décédé entre 1308 et 1310,

pratiquement à la même époque que son père.

Sa veuve et leur fille aînée Jeanne, épouse de

Raoul de Clermont-Nesle, héritèrent de la seigneurie de

Montreuil. Mais cet héritage fut contesté par les

héritiers du second mariage de Pierre V de Chambly. Dans le

même temps, le nouveau roi Philippe V (1294-1322) fait saisir

en tous les biens attribués par ses prédécesseurs

afin de réformer les abus. Aussi par décision du 29

juin 1318, confirmé le 24 février 1320 par le

Parlement, les donations faites aux Chambly furent annulées et

leurs biens revinrent à la Couronne. Mais l’arrêt

ne visait pas spécialement Montreuil car la veuve Machaut

adressa une supplique au roi qui accéda à sa demande

car elle était encore dame de Montreuil le jour de son décès

en 1333, quelques années avant la guerre qui s’annonçait.

Jusqu’à maintenant, la guerre féodale et dynastique entre les Plantagenêt d’Angleterre et les Valois de France, également premier conflit entre Etat-Nation, n’avait pas eu de conséquences directes sur l’histoire locale et ses premiers seigneurs ( de Montreuil, de Garlande, de Villebéon et Chambly) issus de l’ancienne noblesse. Les bouleversements commencèrent lorsque les Anglais envahirent le royaume.

Les décès des Chambly père et fils avaient réveillés les appétits des nombreux héritiers, notamment sa belle-sœur Isabeau de Bourgogne, comtesse de Nevers, épouse de Pierre IX de Chambly dit de Neauphle-le-Château, fils du second lit de l’aïeul Pierre V le Hideux. A cette contestation s’ajoutèrent les procès locaux, tels ceux contre l’abbaye à propos de Montreuil menés par la veuve Machaut, tant contre les limites territoriales de l’abbaye Saint-Victor à Montreuil ou bien avec le curé de Croissy à propos des dîmes.

Figure 28 Blason de Chambly seigneur de Montreuil

Le 29 juin 1318 le Parlement engagea une enquête à

propos des donations faites en faveur des proches officiers du roi,

enquête qui, avec l’avènement de Philippe

VI de Valois, s’étendit à toutes les dernières

donations faites par les Capétiens. Cela abouti le 24 février

1320 à un arrêt général du Parlement,

précisant que ses biens revenaient à la Couronne, mais

ne visait pas spécialement ceux des héritiers de la

famille Chambly. C’est ainsi que la veuve Jeanne Machaut

conserva sa seigneurie de Montreuil, qui revint en 1334 à sa

fille Marie de Chambly, avec les trois fiefs du roi (Châtelet,

Villemomble et Brie-Comte-Robert. Elle serait décédée

en 1352 et sa sœur Jeanne de Chambly lui succédera

l’année suivante. Marie avait épousée

Raoul de Clermont-Nesle, qui devint ainsi comme il était

d’usage, seigneur de Montreuil au nom de sa femme.

Les maisons de Clermont-Nesle et de

Clermont-Périgord successeurs des Chambly

Raoul

de Clermont-en-Beauvaisien, héritier de la maison de Nesle

était seigneur de Thorigny-sur-Marne, de Montgomery et

dépendances lorsque sa femme Jeanne de Chambly devint

vers 1353 dame de Montreuil et du fief de Brie-Comte-Robert.

Blason de Clermont-Nesle

De ce mariage avec Raoul de Clermont naquirent quatre fils, dont le second, Jean 1er de Clermont-Nesle, qui sera nommé Maréchal de France en 1352 et restera peu de temps seigneur de Montreuil car il sera tué en 1356 lors de l’une des premières batailles rangées de la guerre de Cent-Ans, celle de Poitiers contre les Anglais. Ce sera le premier signe concret de la guerre à Montreuil où l’aristocratie seigneuriale s’émouvait davantage devant la révolte des Jacques qui ravageaient le Beauvaisis. Cette révolte, qui sera sévèrement réprimée, luttait contre la dégradation du niveau de vie en province consécutive à l’économie de guerre.

Mais le défunt Jean 1er de Clermont était marié avec Marguerite de Montagne, vicomtesse d’Aulnay-de-Saintonge, dame de Menu et de Montgomery qui devint à la mort de son époux dame de Montreuil, bien qu’elle fût vassale du comte de Poitiers. A ce titre, elle possédait de nombreuses seigneuries en Poitou et il semble qu’elle ne vint jamais à Montreuil. Son fils Jean II de Clermont hérita de son titre de vicomte et de ceux de seigneur de Mortagne et de Montreuil puis devint comte du Périgord après avoir épousé Eléonore fille du comte Archambaud IV de Périgord.

Tout naturellement, la seigneurie de Montreuil passa après le décès du père vers 1400 à leur fille Louise de Périgord, sous le contrôle de sa mère jusqu’à son mariage le 25 mai 1403 avec François de Montbéron, fils de Jacques seigneur de Montbéron et de Marie fille du baron René de Maulévrier et de Béatrice de Craon.

Blason

de Montbéron seigneur de Montreuil

Son père étant maréchal de France et

gouverneur de Touraine, François de Montbéron, déjà

châtelain d’Azay-le-Rideau (Indre) devint ainsi seigneur

de Montreuil par sa femme. Le dernier aveu pour cette seigneurie fut

rendu par son père en 1406. Ce sera le dernier car François

de Montbéron, comme son père, choisi le clan de

l’Angleterre contre les troupes du Dauphin de France.

Bien entendu, il perdra la seigneurie de Montreuil qui, sans le savoir expressément, était entrée dans le vaste apanage de Louis 1er duc d’Orléans frère du roi et second personnage du royaume avec les comté de Valois, de Châtillon-Blois-Porcien, de Vertu et baronnies de Beaumont, du Périgord et d’autres encore.

Trois éléments essentiels vont influer sur la situation seigneuriale à Montreuil après le départ de François de Montbéron.

La guerre secondaire de succession de Bretagne (1361-1365) entre Jean de Montfort allié de l’Angleterre et Charles de Châtillon-Blois époux de Jeanne de Bretagne soutenue par le roi de France avait amené la comtesse Jeanne de Penthièvre (1319-1384) de la maison capétienne de Dreux, à céder son titre à son fils Jean 1er de Châtillon (1340-1404) mari de Marguerite fille du connétable Olivier IV de Clisson. Par le jeu des alliances familiales, ce dernier détenait la châtellenie de Villemomble, dont relevaient la baronnie de Montreuil, le fief de Villemomble et son arrière-fief de Boistel depuis au moins l’année 1388.

En 1407, l’assassinat du prince Louis 1er duc d’Orléans, frère du roi commandité par le duc de Bourgogne va provoquer une guerre civile, obliger la noblesse à choisir son camp et à terme placer entre 1421 et 1453 deux rois à la tête du royaume. De par son apanage, le défunt duc était en quelque sorte l’intermédiaire entre les seigneurs de Montreuil et le roi. Aussi n’est-il pas étonnant qu’à partir de cette date, l’ombre du duc d’Orléans planera sur la plupart des seigneurs de Montreuil, à commencer par son chancelier Guillaume 1er Cousinot.

Suite à la disparition du duc d’Orléans, la France va entrer en guerre civile, les Bourguignons s’alliant avec l’envahisseur anglais.

Instabilité seigneuriale pendant la guerre des Armagnacs et des Bourguignons (1410-1418)

La situation évoquée ci-dessus va provoquer un chassé-croisé parmi les seigneurs de Montreuil et la guerre civile entre Armagnacs, partisans du roi et Bourguignons adeptes du duc de Bourgogne allié aux Anglais.

Le chassé croisé fut ouvert par l’apparition d’une nouvelle couche sociale issue de la bourgeoisie qui allait remplacer l’ancienne noblesse. Cette nouvelle catégorie de seigneurs ne constituera pas de lignages seigneuriaux pérennes et on ne peut parler de noblesse montreuilloise car il n'existera pas plusieurs générations de gentilshommes implantés à demeure mais seulement des officiers royaux en poste à Vincennes ou à Paris.

Cette situation va influer d’une part, sur la seigneurie de Montreuil et d’autre part sur chacun des trois fiefs qui la divise.

Avant

l’assassinat de Louis d’Orléans, son chancelier

était depuis le 2 octobre 1395 l’avocat au Parlement

Pierre 1er l’Orfèvre d’Orfeuil (1366-1414) époux

de Jeanne de Sens fille du président au Parlement Guillaume

1er. Après la mort de ce dernier en 1400, le

chancelier se constitua une fortune immobilière, devint

seigneur d’Ermenonville et maria sa fille aînée

Laurence avec l’avocat Guillaume 1er Cousinot.

Lequel des deux a acquit des droits sur la seigneurie de Montreuil

après que Jacques de Montbéron ait rendu un dernier

aveu en 1406. Nous l’ignorons ?

Mais

toujours est-il que le 6 septembre 1407, son gendre Guillaume 1er

Cousinot rendait hommage au roi pour partie de la terre de Montreuil.

Membre de la Cour d’amour du roi, il devint l’homme de

confiance de Valentine Visconti, épouse puis veuve de Louis

1er d’Orléans et fut nommé en 1407

chancelier du duc Charles d’Orléans, fils du défunt.

En 1411, cette place de premier plan dans le parti Armagnacs fidèle au roi, exposait Guillaume Cousinot à la vindicte des Bourguignons qui prirent le contrôle de Paris et il s’exila à Orléans avec sa famille et ses beaux parents. L’année suivante, son beau-père décéda après avoir rédigé son testament, l’héritage du couple revenant à sa veuve Jeanne de Sens, soit des droits sur la seigneurie de Montreuil et la maison du couple située à Paris.

Secrétaire du duc de Bourgogne qui épure

l’administration royale, Guillaume Barraut, seigneur du fief de

Montreau depuis son aveu rendu le 6 mai 1400 à l’abbaye

de Saint-Antoine, prend en 1413 la seigneurie de Montreuil laissée

vacante par l’exil de Guillaume 1er Cousinot et

l’opposition de Jeanne de Sens, veuve de Pierre L’Orfèvre

qui engage une action en justice pour conserver ses biens.

Guillaume

Barraut et son épouse Marguerite Boistel étaient alors

les meneurs de la révolte cabochienne qui agita Paris entre

1411 et 1413, mais doivent s’enfuir en 1414 car les Armagnacs

reprennent le pouvoir et le garderons jusqu’en 1418. Au cours

de cette période, des négociations s’engagent

entre belligérants et concluent à l’absolution

des sanctions pour deux années, à l’exception des

seigneurs ayant menés l’agitation. De ce fait, Guillaume

Barraut et son épouse perdent leur seigneurie de Montreuil au

profit de Jeanne de Sens. Ils ne sont pas les seuls dans la région

car Jean Rapiout, conseiller au Parlement de Bourgogne et son frère

Hugues Rapiout, subissent le même sort et se voient retirer

Livry de la même façon.

La situation étant plus calme, une série de procès suit son cours et Guillaume Cousinot revint à Paris. Mais la situation du royaume s’aggrave après l’assassinat par le Dauphin Charles du duc de Bourgogne Jean Sans Peur le 10 septembre 1418. Par réaction, les Bourguignons s’allient au roi d’Angleterre Henri V, vainqueur d’Azincourt en 1415. Cette alliance renforçait la position de leurs partisans qui allaient reprendre le contrôle de la Capitale.

De 1418 à 1436, les collaborateurs de l’occupant anglais tiennent la seigneurie et ses trois fiefs

A ) La seigneurie proprement dite

Les Anglos-bourguignons reprennent le pouvoir parisien en 1418 et organisent la confiscation de ceux qui ont suivi le Dauphin dans son exil à Bourges. Ainsi les biens de Jeanne de Sens et son fils Pierre II L’Orfèvre sont saisis par le chef bourguignon Enguerrand de Bournonville et attribués en 1420 au comte anglais Pole William de Suffolk, suzerain de Guillaume Barraut qui récupère ainsi la seigneurie de Montreuil.

Son fils Jean Barraut lui succèdera mais Jeanne de Sens,

veuve de Pierre II L’Orfèvre n’entend pas se faire

déposséder sans réagir et entame une série

de procès. Afin de soutenir sa mère qui engage son fief

de Chavercy mouvant de Nantouillet (Seine-et-Marne) pour obtenir de

l’argent, son fils Pierre III L’Orfèvre prête

alors serment aux Anglais en décembre 1424 et épouse

Jeanne fille et héritière de Michaut (Michel) de

Laillier, Trésorier de France et maître à la

chambres des Comptes pour le roi de France de 1410 à 1418 puis

celui d’Angleterre de 1419 à 1436. Par ce

mariage,

Jeanne de Sens reprenait pied car elle avait désormais des

soutiens familiaux dans la clan bourguignon. Mais son fils du payer

rançon comme elle le déclara lors du procès jugé

au Parlement le 15 février 1425 , ce qui l’avait

contrainte d’emprunter de l’argent. L’affaire se

termina provisoirement par une transaction financière avec

Jean Barraut, héritier de feu Guillaume 1er

Barraut. Elle décéda en 1433, ayant récupéré

sa maison de Paris et pour son fils Pierre III L’Orfèvre

la seigneurie de Montreuil mais sans les fiefs. Mais lui aussi allait

éprouver des difficultés pour garder ses biens après

la guerre.

Malgré l’occupation anglaise, les affaires avaient suivi leur cours et l’économie montreuilloise, indirectement soutenue par Michaut de Laillier, beau-père de Pierre III L’Orfèvre successeur de sa Jeanne de Sens se portait assez bien en cette période de troubles..

Confident de la reine Isabeau de Bavière, allié circonstanciel de l’occupant, Michaut de Laillier changea de camps devant l’avance des troupes du roi de France. Le 3 avril 1436, il déclencha une émeute à Paris, les Anglais se réfugièrent à la Bastille. Les Français en profitent pour entre dans la capitale et les occupants capitulent le 15 et quittent Paris.

Après cette participation active à la Libération de Paris, le roi Charles VII le récompensa par le poste envié de Prévôt des marchands qu’il tint jusqu’en 1438.

Un aspect de la Libération de Paris en 1436

Après cette libération soutenue par les parisiens, tous les seigneurs qui avaient participé à la collaboration avec l’occupant - on les appelait « français reniés »- perdirent leurs biens à Montreuil. Cette situation engendrera de nombreux conflits et procès.

Puis

ce fut le rétablissement du Parlement de Paris par Charles

VII, la reprise du commerce en 1443 avec la réouverture de la

foire du Lendit à Saint-Denis et surtout en 1453 la bataille

de Castillon où l’artillerie des frères Jean et

Gaspard Bureau seigneurs de Noisy-le-Sec et Villemomble fut décisive

contre les troupes anglaises. La lutte sporadique continua jusqu’à

la signature officielle de la paix en 1475.

A la fin de cette guerre féodale qui marque l’arrivée des Etats Nations moderne, la vieille noblesse avait totalement disparue, remplacée par la bourgeoise et les gens de robe. Le premier maillon de cette nouvelle couche sociale sera à Montreuil le notaire Dreux Budé et son gendre Etienne Chevalier, à la fois maître des comptes, Trésorier de France bibliophile avisé, confident du roi Charles VII et d’Agnès Sorel sa favorite.

Ci-contre,

la tourelle d'accès au clocher par escalier extérieur

de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul fut construit à la

fin de la guerre de Cent-ans

Après 116 ans de combats et grâce en partie à Jeanne d’Arc qui a réussi à impliquer le roi Charles VII retiré à Bourges, les Anglais avaient quitté le royaume de France et la guerre de Cent-ans prend fin officiellement en 1453 par le traité de Brétigny.

L’ancien Dauphin monte sur le trône de son père sous le nom de Charles VII, s’entourant de la petite noblesse et de bourgeois qui l’ont soutenu et qui vont former les nouveaux officiers du roi, qui seront moqués par les grands seigneurs féodaux écartés du pouvoir.

Ainsi

vont arriver aux affaires à Montreuil et alentours, le soudard

Antoine de Chabannes devenu comte de Dammartin, avec Jean et Gaspard

Bureau les maîtres de l’artillerie dont les canons ont

triomphés des Anglais. Cette décisive bataille qui eut

lieu le 17 juillet 1453 est illustrée par une enluminure du

XVème siècle de Jean Chartier, British Library.

Aspect de la bataille de Castillon (Gironde) gagnée en partie avec l'artillerie des frères Bureau

Ils seront accompagnés du financier et Trésorier du roi Jacques Cœur et enfin par le comptable et diplomate Etienne Chevalier, dont la postérité restera plus d’un siècle à Montreuil.

D’autre part, l’Eglise dont les propriétés ont souffert de la guerre, profitera de la situation en acquérant les hôtels de Charles Boistel passés à l’abbaye Saint-Antoine et celui d’Orgemont passé à celle de Saint-Victor. Avec ces acquisitions, les moines vont augmenter la superficie de leurs propriétés foncières horticoles qui caractériseront la ville dès le XVIe siècle. L’empreinte de ces fiefs, seigneuries, censives et autres propriétés de plus ou moins grande importance vont servir – et servent encore - d’assise à la délimitation des quartiers actuels de Montreuil comme il a déjà été mentionné.

C’est le temps de la reprise économique et du retour de ceux qui ont suivi le Dauphin Charles devenu Charles VII ou encore de ceux qui se montrent les plus opportunistes.

Le seigneur de Montreuil Pierre III L’Orfèvre et d’Ermenonville par sa femme Geoffrine Baillet était en procès depuis la libération de Paris avec ses beaux-frères Guillaume 1er Cousinot et François de l’Hôpital, respectivement époux de Laurence et Catherine L’Orfèvre, avant de décéder en 1451. Son décès modifiait la situation mais l’action en justice continuait, bien que pour conserver cette seigneurie, il avait été obligé de régler 1438 les arrérages de rente aux héritiers respectifs. A la suite d’un accord entre tous les héritiers intervenu en 1453, Guillaume II Cousinot, fils de Guillaume 1er repris en 1456 la seigneurie Montreuil jadis occupée jadis par son défunt père. Guillaume II Cousinot, plus connu sous le nom de Cousinot de Montreuil était le chambellan proche du nouveau roi Charles VII. Personnage important car président au conseil du Dauphin lors de l'exil royal, bailli de Rouen en 1449, membre de l'échiquier de Normandie ambassadeur puis gouverneur de Montpellier jusqu’en 1474, il est connu également dans les milieux littéraires de l’époque en tant que rédacteur de « la chronique de la pucelle sous le règne de Charles VI », rédigé en collaboration ou avec des notes de son défunt père.

Guillaume Cousinot, la plupart du temps absent de sa seigneurie de Montreuil, avait dès 1455 engagé cette seigneurie en l’aliénant par trois fiefs-rentes à exécuter après son trépas. Il décéda le 8 février 1479 et ce fut l’année de l’apparition officielle à Montreuil de la famille Budé qui suit.

Un nouveau venu, le notaire Dreux 1er Budé s’implante à Montreuil (1464-1476)

Blason Dreux Budé, seigneur en partie

Notaire du roi dès 1433 puis en 1449 garde des Chartes du roi Charles VII, Dreux Budé possédait un important patrimoine foncier hérité de ses parents et acquis de son propre. Il était notamment seigneur de Leudeville, de Vert-le-Grand, de la Motte de Saint-Méry (77) de Marly-la-Ville, d’Evry-le-Château, de Villiers-sur-Marne avec son fief de la Lande et enfin d’Yerres. Cette terre du comté de Corbeil acquise sur saisie faite en 1389 par l'ami et chambellan du roi Bureau de la Rivière, seigneur de Gournay-sur-Marne (93) contre Jean de Courtenay.

De cette seigneurie relevaient les fiefs d'Ablon, Brunoy, Bercy, Bondoufle, Chaillot, Saint-Mandé et enfin Conflans, biens qui revinrent à sa fille Jeanne née de Marguerite d'Auneau, épouse de Jacques 1er de Châtillon amiral de France.

Outre son activité à la chancellerie royale, Dreux 1er Budé, fut prévôt des marchands de Paris de 1452 à 1456, puis à partir des années 1460, acquiert des fiefs-rentes sur la seigneurie de Montreuil, aliénés par Guillaume II Cousinot. Ce dernier, comme la plupart des seigneurs en partie de Montreuil étaient en grandes difficultés financières par suite des difficultés économiques liées à la guerre de cent-Ans qui venait de se terminer. Parmi ces rentes l'une était en 1464 était d'une valeur de dix livres sur le fief du Châtelet cédé par Thomas Bontin et Jeanne Lorfèvre, les autres sur le fief de Brie-Comte-Robert, qui relevait du douaire de la reine Jeanne d'Evreux (+ 1371), 3ème épouse de Charles IV Le Bel. (1294-1328)

Avec ces acquisitions, Dreux 1er Budé possédait la seigneurie de Montreuil avec deux des principaux fiefs, excepté le fief de Villemomble. On suppose également qu'il était seigneur de l'arrière-fief de Conflans situé à l'emplacement actuel du fort de Rosny-sous-Bois, relevant de du fief de Conflans, lui même rattaché à Yerres et au comté de Corbeil.

Comme la majorité des seigneurs locaux, Jean Budé vivait à Paris, en son hôtel d'Yerres situé sur la paroisse parisienne Saint-Gervais où il s’éteignit en 1476.

Ses nombreux biens fonciers revinrent à ses trois enfants :

- Jean III Budé (1430-1502), garde du Trésor des Chartes et héritier principal de son défunt père, qui reçut l’essentiel des seigneuries, dont Yerres, Villiers-sur-Marne, Marly, Evry-les-Châteaux et d'autres. Il était l'époux de Catherine Le Picart fille de Jean et Catherine Poncher.

- Jacquette Budé (1432-1476) épouse depuis 1441 du Trésorier des Guerres Antoine Raguier, seigneur de Thionville et d’Esternay, reçut pour sa part la seigneurie de Gentilly et 100 sous de rentes sur celle de Montreuil. Elle était dame de Béru, et Vivier (Yonne), Gentilly et Montreuil.

- Catherine Budé, dame de Grigny, épousa d’Etienne Chevalier en 1444 et reçut en dot Plessis-le-Comte et Grigny. Son mari était depuis 1442 au service du roi Charles VII dont il avait la confiance et furent tous deux ses exécuteurs testamentaires. A la mort de son beau-père en 1476, le couple reçu en héritage les fiefs-rente sur la seigneurie de Montreuil avec vraisemblablement l'arrière-fief de Conflans. C’est par ce biais que les époux Chevalier vont désormais prendre place dans l’histoire de Montreuil pour six générations.

§§§

Nota : Avant l'arrivée de ce nouveau venu, Montreuil-sous-Bois, alors paroisse de la résidence royale du château de Vincennes, comptabilisait une lignée familiale de gens de robe proche des rois Charles VI (1403-1418) et Charles VII (1418-1464) débutée avec le chancelier du duc d'Orléans Pierre l'Orfèvre, son gendre Guillaume 1er Cousinot puis son fils Guillaume II Cousinot. Le nouveau venu Etienne 1er Chevalier marquait une rupture car soutenu par son beau-père le bourguignon Dreux 1er Budé, ami du roi. Puis viendront ceux qui soutinrent militairement Charles VII contre l'Angleterre tels Antoine de Chabannes devenu comte et ses amis Jean et Gaspard Bureau les maîtres-artilleurs du roi. (Auguste Vallet de Viriville, Bibliothèque de l'école des chartes, Année 1872, Volume 33, Numéro 33, pp. 5-11).

Mais la filiation du nouveau seigneur de Montreuil est encore indéterminée. Il se dit qu'il était fils de Jean Chevalier, conseiller et receveur du duc Louis 1er d'Orléans ( 1372-1407) à Château-Thierry en 1403 à Blois avant d'être secrétaire du roi Charles VII (1422-1427) (AD 45, fonds Joursanvault, série 6 J/7, 16, et 22). On le dit également petit-fils de l'échevin de Rouen Jean Chevallier (Le Chevalier) et fils de Jean Chevallier, bailli de Rouen en 1444 avec Guillaume Cousinot de Montreuil, présent à Rouen de 1453 à 1459 . Selon cette thèse, Etienne Chevalier aurait été l'époux en première noce de Marie, fille de Guillaume Picard, seigneur d'Estelan, secrétaire du roi puis général de ses finances (Les cloches du Pays de Bray par Dieudonné Dergny, p. 279 à 284, édité en 1863, thèse reprise en partie dans "Histoire de Bouelles", de l'abbé Hiard publié en 1905 par la Normandie Littéraire, année 1905 (A20,T12). Ces publications anciennes furent-elles vérifiées où bien s'agit-il d'interprétations? Nous l'ignorons. Quoiqu'il en soit, voici les éléments recueillis.

Né vers 1410, probablement à

Melun (Seine-et-Marne), le jeune Étienne Chevalier, devint

juriste et fut remarqué pour son sérieux au service du

connétable et duc de Bretagne Arthur de Richemont, avant de

passer en 1442 au service du roi de France, Charles VII. Deux

ans plus tard, Etienne Chevalier épousait, comme indiqué

précédemment, Catherine fille de Dreux Ier Budé,

alors contrôleur général des aides en Languedoc.

Grâce au parrainage de son beau-père, Etienne lui

succéda en 1443 et fut nommé maître en 1449 de la

puissante et riche confrérie de la chambre des comptes de

Paris, ce qui lui ouvrait en 1452 le poste envié de Trésorier

de France.

Lettré, sérieux, homme de devoir et

fervent catholique comme le prouve son blason composé d’un

chapelet d’argent sur fond d’azur, Etienne Chevalier

remplit également des missions diplomatiques en Angleterre, en

Bretagne et en Bourgogne. Il fut également avec le comte

Antoine de Chabannes l’un des 25 commissaires extraordinaires

nommés pour juger le Grand Argentier du roi Jacques Cœur.

En 1462, il était Général des Finances du Poitou

et sauva les deniers royaux en les mettant à l’abri au

château de Poitiers.

Enfin,

il fut l’un des trois exécuteurs testamentaires d’Agnès

Sorel (avec son médecin Robert Poitevin et le financier

Jacques Cœur), la maîtresse du roi, décédée

le 9 février 1450 puis, celui du roi lui-même mort le 22

juillet 1461.Comme tous les proches du défunt roi, il connut

un temps de disgrâce au début du règne de son

successeur Louis XI (1461-1483) mais cette éclipse fut brève.

Dès juillet 1463, Étienne Chevalier était rappelé au poste de trésorier de France et poursuivit ses activités professionnelles.

Grand serviteurs de la couronne, Étienne Chevalier avait adopté le train de vie de l’aristocratie et vivait en son hôtel parisien, rue de la Verrerie paroisse Saint-Nicolas des Champs. Cette demeure a disparu, mais avec son goût prononcé pour les arts Étienne Chevalier est resté célèbre pour le diptyque qu’il a offert à Notre-Dame de Melun et le « Livre d’Heures » réalisé par l’enlumineur Jean Fouquet. Ce chef d’œuvre de l’art français, où son portrait est représenté à plusieurs reprises, a suscité une abondante bibliographie et est dispersé dans plusieurs musées européens.

Portrait d'Etienne Chevalier en prière peint par l'enlumineur Jean Fouquet

Sur

le plan domanial, la plupart des biens d’Etienne se trouvaient

localisés au sud de Paris, tels le 19 juin 1447 la seigneurie

d’Eprunes, près de Réaux (Seine-et-Marne) et par

sa femme celles de Plessis-le-Comte et en partie d’Yerres et de

Grigny. Il va faire fructifier ces biens et développer

l’héritage paternel groupé de son pays briard

puis s’implantera vers 1465 à Montreuil en héritant

de fiefs-rentes cités précédemment et venant de

son beau-père Dreux 1er

Budé puis acquis de ses deniers dans cette localité de

l’est parisien deux des trois fiefs, ceux du Châtelet et

d’Orléans aux héritiers de feu Guillaume Barraut

le seigneur précédent. Par contre, il ne tenait pas le

troisième fief de Montreuil, celui de Villemomble. Il était

également seigneur des seigneuries haute-justicières de

Viviers et de Béru-en-Tonnerrois (Yonne) bourguignonnes à

l'origine puis attribuées par le roi à la maison

champenoise de Clermont-Tonnerre lors de la dévolution des

biens entre Bourgogne et Champagne.

Lorsqu'il ne se déplaçait pas avec le roi, Etienne Chevalier vivait la plupart du temps à Paris, dans sa propriété de la rue de la Verrerie paroisse Saint-Nicolas des Champs, où son épouse Catherine Budé décéda le 24 août 1452. Il lui survécut etmourut le 3 septembre 1474, au terme d’une remarquable carrière administrative qui lui avait ouvert les portes des plus hautes sphères du pouvoir.

Inhumé le 14 septembre suivant en la collégiale Notre-Dame de Melun, ville où il avait conservé ses attaches, et à laquelle il avait fait donation du diptyque. Il était alors seigneur de Montreuil-sous-Bois (93), d’Eprunes et de Vignau, dit également Vignaux ou Vigneau (77), Yerres et Grigny (91) et qui formaient l’essentiel de ses biens immobiliers.

Ci-contre la pierre tombale d'Etienne Chevalier à

Melun.

Aujourd’hui disparue, cette gravure représente

le défunt avec son épouse Catherine Budé et

leurs quatre enfants à leurs pieds. Sa postérité

comprenait à la troisième génération un

garçon et trois filles, figurés sur la dalle funéraire

de leurs parents ci-contre. Il s’agissait de ;

1. Jacques 1er Chevalier dit l’aîné, qui suit à la génération suivante 2. Jeanne Chevalier, l’aînée des filles, naquit vers 1449, épousa Nicolas fils de Laurent Girard notaire et secrétaire du roi puis contrôleur de la recette générale. Elle décédera en 1486. 3. Marie, Chevalier, née vers 1451, dame de Grigny en 1511 épousera Nicolas de Louviers puis Jean Le Boulanger. Elle décédera en 1521 et sera inhumée à Paris, en l'église Saint-André des Arts.

4. La dernière des filles n’est pas clairement identifiée et aurait été religieuse si l’on se réfère à la coiffe distincte de celle de ses sœurs telle que figurée sur la dalle funéraire des parents.

A

la 2 ème génération, naquit son fils Jacques

premier du nom, le 24 septembre 1447, peut-être à Melun.

Dès le 27 février 1467, il fut nommé maître

à la Chambre des Comptes en survivance de son père

Etienne, promotion exceptionnelle accordée par cette puissante

confrérie en hommage aux « grands, continuels, loyaux et

recommandables services rendus par son père au roi Charles VII

». Grâce à ce soutien affirmé, Jacques 1er

fit un riche mariage en épousant vers 1475 Jeanne fille de

Martin 1er Le Picart et Jeanne de Marle, d’une famille

solidement implantée dans les coulisses du pouvoir royal. En

effet, le grand-père de l’épouse Jean le Picart

fut le prédécesseur de feu Etienne Chevalier au

poste de Trésorier de France.

Blason de Jacques 1er fils d'Etienne

En sa qualité de fils aîné et héritier principal, Jacques 1er reçut la seigneurie d’Eprunes le 26 juin 1475 et le fief du Vigneau (77) tous deux en indivision, ainsi que la seigneurie du Viviers (Yonne) et les fiefs du Châtelet et d’Orléans à Montreuil (93) pour lesquels il rendit hommage en la forme accoutumée. Jacques 1er acquiert ensuite de ses deniers entre 1476 et 1477 les fiefs rentes détenus sur Montreuil par la famille Budé, dont ceux de son bisaïeul Dreux Budé et de sa tante Jacquette Budé. Grâce à ces achat, il devenait seigneur haut-justicier de Montreuil et en rendra hommage au roi en 1490 ( A.N. Chambre des comptes, série P n° 378) Seuls lui manquait les fiefs de Villemomble et celui de Montreau, objets de litige, le premier relevant de la maison de Châtillon-Bretagne, le second tenu par ses seigneurs Pierre et Philippe Turquan, revendiqué à la fois par les abbayes de Saint-Antoine et de Sainte-Geneviève, seule seigneur de Rosny-sous-Bois ( A.N. série S 4403, 4360 et Procès S. 4386, f° 90).

Jacques 1er Chevalier décédera en 1498, laissant plusieurs enfants mineurs à la charge de sa veuve Jeanne Le Picart.

Le temps des réformes administratives de la région parisienne était venu avec la création de la Vicomté de Paris confiée à Antoine de Chabannes (1408 +1488) comte de Dammartin, nommé en 1484, Gouverneur de Paris et de l'Ile de France.

|

|

à gauche; blason de la famille de Chabannes

à droite; Blason du comte Antoine de Chabannes,

seigneur châtelain de Dammartin-en-Goële (77) Saint-Fargeau

(Livry-en-Launoy et Villemomble (93) Champignelles, Charny,

Vincelles, Villeneuve-le-roi, (89) Courtenay (45) et autres en Puysaye. |

Concrètement, le nouveau comte mit cette

situation à profit pour affirmer son emprise sur ses vassaux

locaux, notamment Simon 1er Sanguin, gruyer des forêts de Bondy

et de Livry seigneur de Livry-en-l’Aunoye ainsi que sur celle

de Villemomble, ceci afin de multiplier les revenus afférents.

En effet, à chaque mutation de fief ou seigneurie, le comte

recevait un droit de relief équivalant à une année

de revenus du bien vendu ou échangé. Il tenait à

marquer la fin de l'ancienne féodalité basée

sur l’assistance militaire pour la remplacer par une vassalité

financière, basée sur la valeur des seigneuries. Le

premier acte de cette prise en main date de 1487 lorsque le comte

contraignit le drapier et seigneur de Livry Simon

1er Sanguin à vendre son fief de la Poterne à Livry au

marchand de vin parisien Geoffroy Le Picart. Ce dernier le rétrocéda

au notaire du Châtelet Pierre Chevalier, alors époux de

Thomasse de Saint-Amand, laquelle décédera en 1504.

Selon le compte de tutelle qui s’ensuivit (MC/ET/VIII/8

et MC/ET/VIII/7 - MC/ET/VIII/27 -

MC/ET/VIII/8 du

15 janvier 1505 devant notaire Pierre Chevalier) le fief de

la Poterne revint en héritage à leur fils Jean

Chevalier (1480-1540), alors archidiacre de Tournai (Hainaut). En

1525, Jean Chevalier qui avait quitté son état

d’archidiacre pour celui d’avocat échangea son

fief de la Poterne avec l’abbé de Notre-Dame de Livry

contre la ferme du « carrefour » à Bondy, une

soulte non déterminée et une vingtaine d’arpents

de terre localisées sur le chemin de Nonneville à Bondy

et au Petit-Groslay (93). En effet, après le décès

en 1496 du seigneur de Montreuil Jacques 1er Chevalier, sa veuve

Jeanne Le Picart, tutrice et garde noble de l’héritage

des enfants mineurs du couple, avait cédée aux

instances de Jean, fils d'Antoine de Chabannes, comte de Dammartin, et vendre en date des 21 et 25

janvier 1498 :

A) 100 arpents de terre sur la seigneurie de Montreuil, avec l’aval de sa fille et héritière Marie Chevalier et son époux Nicolas Potier II le jeune seigneur de Blanc-Mesnil. Cette vente incluait le fief de la Bolne (de la Baune), avec une plâtrière, maison et jardin. Sans la plâtrière, ce fief faisait encore 2 arpents 94 en 1760 selon la carte conservée aux A.N. série 324/1. Par contre, l’acte ne comporte aucune description des terres aliénés, situées vraisemblablement au sud du château seigneurial. Cette vente complétait l’échange du fief de la Poterne car les terres jouxtaient celles de feu Nicolas Potier le jeune, seigneur de Blanc-Mesnil et représentaient apparemment une compensation pour sa veuve Marie Chevalier et la famille Potier de Blanc-Mesnil.

B) Le droit de haute justice de la seigneurie de Montreuil, revenait au comte de Dammartin, représenté par son seigneur châtelain de Villemomble Jean Thibaut. Ces deux parchemins rédigés en présence de Jacques de Fontenille, garde de la Prévôté de Paris, marquaient la fin de la seigneurie haute-justicière de Montreuil qui relevait dorénavant de la châtellenie de Villemomble.

La dispersion des héritages de la famille

Chevalier

La dispersion des héritages de la famille

Chevalier

A partir de ces vente et de la perte de son droit de haute justice, la seigneurie de Montreuil était quasiment déclassée car elle ne comprenait plus que les droits de justice moyenne et basse, la haute justice relevant dorénavant du baillage de Villemomble. Sa valeur était moindre, d’autant plus que le partage successoral concernait une fratrie de six enfants, sinon sept, dont certains vont progressivement perdre la position sociale occupée par leurs ancêtres anoblies par leurs fonctions dans l'administration royale du XVème siècle. Ces héritiers des feus Jacques 1er Chevalier et Jeanne Le Picart étaient à la troisième génération descendante après Etienne 1er Chevalier et Catherine Budé les suivants :

I. Pierre 1er Chevalier qui recevra en héritage les

seigneuries d’Eprunes et de Montreuil. Il rendra aveu pour

cette dernière le 11 janvier 1504 avant de la rétrocéder

deux ans après à son frère Jacques II. Comme son

grand-père et son père Jacques 1er, Pierre 1er intégrera la

chambre des comptes de Paris où il fera carrière. Il

sera l’époux de Marie, héritière et fille

du Président au Parlement Charles Guillart et Geneviève

de Vignacourt. Pierre fut seigneur de Grigny, Le Vignau,

Plessis-le-Comte, hérités de son père et enfin

d’Onz en Bray, canton d’Auneuil (Oise), de sa mère.

Il mourut en 1543 et sera à l'origine de la branche dite

Chevalier d'Eprunes. Il est apparenté à Guillaume Chevalier, seigneur du fief de Bagneux

(Hauts-de-Seine) avec lequel il négocia en 1551 la première indivision

de l'héritage de Jacques 1er Chevalier.

II. Jacques II Chevalier le puiné

héritera de la seigneurie cédée en 1506

par son frère aîné, épousera Catherine

fille de Philippe Turquan et sera tige de la branche de

Montreuil qui suit:

III. Nicolas 1er Chevalier, le plus jeune des garçons, héritera

du fief du Vigneault (ou Vignau), sur la seigneurie de Jouy-le-Châtel

(77). Il fut l'époux de

Marie Barthélémy et sera à l'origine de la

branche dite du Vignau.

IV.

Nicolas II Chevalier, époux de Jacqueline Gaudart, père de Simon Chevalier, second du nom mais premier baron de

Monthyon (77)

Les tableaux afférents à ces branches figurent dans une annexe commune.

Né vers 1485 de Jacques 1er et Jeanne Le Picart, Jacques II Chevalier aurait fait des études juridiques et non comptables contrairement à ses aïeux, tous membres de la Chambre des comptes de Paris. Reçu en 1515 conseiller à la Grande Chancellerie par résignation de Jean Pommereu, il fut plus tard élu en l'élection de Paris. Il épousa alors Catherine fille de Philippe Turquan, héritière d’une riche famille de la bourgeoisie parisienne, implantée à Montreuil depuis les années 1450.

Comme cité précédemment, Jacques II possédait la seigneurie de Montreuil rétrocédée par son frère aîné Pierre 1er et avait rendu l'aveu traditionnel au roi le 12 août 1506, avec les fiefs du Châtelet et de Brie Comte-Robert, complétés par le fief de Montreau venu de son épouse Catherine Turquan. Mais à partir de 1523 et avec le décès du mari, son épouse éprouve des difficultés à conserver son patrimoine et doit céder la seigneurie de Montreuil à Pierre Huault époux de Madeleine de Badonvilliers, qualifié de seigneur de Montreuil et de Montmagny dès l’année 1527. Malgré cette cession seigneuriale, la veuve conservera une partie des terres et vraisemblablement la plupart des fiefs jusqu’à son décès survenus vers 1543. La postérité du couple était composée de trois garçons, Jacques III , Philippe et Robert et une fille Marguerite qui suivent.

A la 4ème génération, les héritiers Chevalier perdent la seigneurie de Montreuil et conservent uniquement le fief de Montreau

Les héritiers des feus Jacques II Chevalier et Catherine Turquan, furent contraints de céder progressivement leurs terres montreuilloises. Déjà, avec la vente de 1498, ils avaient perdu le rare privilège d'occuper dans l'église Saint-Pierre Saint-Paul les places réservées dans les deux chapelles situées près de l’autel, à droite celle du représentant du roi et à gauche celle du seigneur du fief de Montreau.

1) Germain Chevalier, né vers 1546, tué en 1569 à Senlis lors d’un combat contre des protestants.

2) Marguerite Marie Chevalier, née vers 1547, elle épousera le 27 novembre 1571 (insinuations du Châtelet, série Y 112 notice 3968 f° 237 v°) Denis 1er, fils de l’avocat Jean Descordes et de Madeleine Rubentel, seigneur de Savigny-le-Temple avocat et conseiller du roi, d’une famille originaire de Tournai (Hainaut). A l’occasion de ce mariage, Jacques III et Barbe Avrillot parents de la mariée lui avaient accordés une dot de 8.500 Livres, tandis que Madeleine Rubentel, mère du marié lui avait donnée une rente de 100 livres tournois et la moitié du fief de la Mairie de Sannois (Val d’Oise). Par la suite, Denis 1er Descordes devint seigneur de Champlâtreux où il succédait à Nicolas Avrillot, demeurait en 1603 rue de la Verrerie et termina sa carrière en qualité de conseiller au Châtelet. Son épouse dite « noble Marguerite Chevalier » parraina de nombreux enfants à Montreuil entre 1550 et 1564, seule ou en compagnie de sa mère Barbe Avrillot. La postérité de l'union entre Marguerite Chevalier et Denis Descordes suit en B :

3) Elisabeth Chevalier, née vers 1558, épousa Jacques II fils de Jacques 1er Desjardins, conseiller doyen du Châtelet et échevin de Paris et de Jeanne Longuet. de Marchais. C’est lui qui rendit aveu du fief de Montreau le 22 décembre 1574 et qu’il conserva jusqu’à sa mort vers 1596. Bien qu’il n’ait jamais été seigneur en titre de Montreuil, ses héritiers furent contraint de vendre 98 arpents de ce terroir aux enchères, puis son épouse s’éteignit avant le 24 avril 1614 date où ses enfants Jean et Guillaume firent donation de terres à la Fabrique de l’église de Montreuil. Leur postérité figure à la génération suivante en C.

4) Perrette Chevalier, née vers 1565, fut l’épouse de l’échevin de Paris et maître des comptes Ezéchiel Vion. Ce dernier est cité dans plusieurs actes en 1608 et en 1628 à propos de son fils Jacques Vion (Familles parisiennes, insinuations Y 3882 du 5/3/1607 et Y 3892 du 22/12/1628).

Les ventes successives de la haute-justice de Montreuil en 1498 puis en 1525 de la seigneurie au profit de la famille Huault de Bussy avaient affaiblie financièrement le clan Chevalier qui ne possédait plus que le fief de Montreau. Depuis 1562, le royaume connaissait les affres des guerres de religion entre catholiques et protestants, la population avait été traumatisée par la Saint-Barthélemy de 1572, l'agitation de la Ligue Catholique entre 1576 et l'abjuration du roi Henri IV en 1594. Devant ces épreuves , la famille Chevalier s’était divisée en trois factions à partir de la quatrième génération.

Celle de la branche aînée, dite d'Eprunes, dont la majorité avait rejoint les rangs protestants, celle du Vigneau s’était engagée avec Jean II Chevalier du côté de la Ligue et celle de Montreuil s’était engagée dans les milieux catholiques et caritatifs proche de Barbe Avrillot fondatrice des religieuses carmélites. Cette branche avait eu la douleur de perdre Germain Chevalier, neveu de la religieuse. En bref, à partir de Jacques III Chevalier et Barbe 1ère Avrillot, la famille connaissait des difficultés financières et devra même procéder à la vente par adjudication du fief de Montreau le 22 décembre 1596.

Originaire de la région d’Azay-le-Rideau, la famille Huault arrive à Montreuil dans les années 1525, c'est-à-dire lorsque cette seigneurie était amputée de son droit de haute Justice et de cent arpents cédés au profit du comte de Chabannes et de Villemomble. Bien que l’acte de cession n’ai pas été retrouvé, Pierre 1er Huault , notaire au Châtelet et secrétaire du roi Charles VII était effectivement seigneur de Bussy-les-Meaux, de Montreuil-sous Bois à Montmagny (Val d’Oise) des fiefs de la mairie, de la Justice et de Richebourg, aveux de 1527 confirmés le 12 mai 1529 44.

Bien

que sa filiation soit contestée – on le dit fils de

Jacques mort au service du roi à Naples le 14 mai 1495, alors

que d’autres le dise fils du roturier Mathurin Huault –

Pierre Huault fut marié en première noce à

Madeleine de Badonvilliers veuve de Thomas Thioust, seigneur de

Champigny et fille de Jean et Germaine Bureau. A ce titre, elle était

héritière d’une partie des droits seigneuriaux

des feu Jean et Gaspard Bureau maîtres-artilleurs du roi qui

furent seigneur de Noisy-le-Sec et Villemomble.

Blason de Pierre et Jacques Huault .

Pierre Huault aurait ensuite épousées Isabeau Le Breuil, veuve Denis Anjorrant puis Jeanne Sanguin fille d’André, avant de décéder en 1534.

De sa première union avec Madeleine de Badonvilliers naquirent :

Jacques II Huault, avocat et seigneur de Bussy par donation du 26 juillet 1525 de la seigneurie de Bussy et en avait rendu hommage au roi devant la Chambre des Comptes du 25 mai 1535 après décès de son père. Epoux de Philippa de Hacqueville depuis le 20 juin 1519, fille de Nicolas et Jeanne de Bailly, il fut baron de Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne) et seigneur d’Aubigny et de Montreuil, conseiller au Parlement le 23 janvier 1563 puis notaire et secrétaire du roi. Il mourut le 7 janvier 1580 selon son inventaire au décès et sa postérité figure à la suite.

Louis Huault, époux de Claire de Billon, et auditeur des Comptes, fut l’héritier de Montmagny mais n’apparait pas à Montreuil.

Claude Huault, religieux profès à l’abbaye Saint-Victor, cité dans un compte de tutelle avec son frère Louis, hérita de nombreuses terres à Montreuil relevant du Chapitre Notre-Dame. Il s’agissait entre 1537 et 1571 de plusieurs dizaines d’arpents aux lieu-dit Gastine, les Marais, Culdoé et la Boissière relevant du censier de Saint-Germain, du fief Decanal et de l’abbaye Saint-Victor. Il aurait fait donation de ses biens à l’Eglise et pourrait être apparenté à Jacques François Choulx de Bussy qui fut entre 1760 et 1765 seigneur de Tillemont, domaine de l’abbaye Notre-Dame de Livry. Aucun acte ne confirme cette hypothèse

A

la génération suivante, l’héritage de

Jacques II Huault revint à ses deux fils après

1580:

Jean 1er Huault, né en 1539 reçut la seigneurie baronnie de Vayres et n’apparaît pas directement à Montreuil. Il mourut en 1606.

Guillaume Huault, né en 1545, fut greffier au baillage de Troyes, secrétaire du roi et correcteur des comptes seigneur de Bussy, Le Mesnil et de Montreuil en partie décéda sans postérité vers 1600. On ignore précisément à qui revint ses terres de Montreuil.

Acte de 1551 du Chapitre-Notre-Dame de Paris concernant à Montreuil . « noble homme Jacques Huault notaire et secrétaire du roi » et « dame Jehanne Le Viste, dame de Fresnes et veuve de Jehan Robertet, chevalier du roi et secrétaire de ses Finances » .

Depuis

1498, la baronnie de Montreuil relevait de Villemomble et ses

seigneurs barons ne peuvent être passé sous silence dans

la hiérarchie seigneuriale car ils furent d’importants

propriétaires terriens à Montreuil. Ils ne doivent pas

cependant être confondus avec leurs homologues les seigneurs en

titre ou bien de fiefs

Le

conseiller au Parlement Mathieu de Nanterre possédait depuis

1466 une quinzaine d’arpents à Montreuil dont il fit

donation à l’abbaye Saint-Antoine, conservant pour ses

enfants l’hôtel dit de Boistel rue des Saints-Pères.

Il était également seigneur de fiefs relevant du comte

de Dammartin à Longperrier.

Blason de Mathieu de Nanterre

Juriste de formation puis 1er Président du Parlement de Paris, il maria vers 1475 sa fille aînée Geneviève de Nanterre avec l’avocat Jean Le Viste, natif d’une famille aisée de la région lyonnaise. Parlementaire lui aussi et successeur de son beau-père, Jean Le Viste, quatrième du nom, fut seigneur en partie et baron de Montreuil entre 1496 et 1500. A ce titre, il était vassal de la châtellenie de Villemomble et du comte de Dammartin et bénéficiait de la considération des autre seigneurs .

A la mort de son beau-père en 1487, Jean IV Le Viste hérita en partie de l’hôtel de Boistel puis l’acquit vraisemblablement en totalité le 18 octobre 1493 à l’abbaye de Saint-Antoine qui en conservait cependant les droits seigneuriaux.

Blason de Jean Le Viste baron de Montreuil

Par contre, il semble que les sept arpents situés sur le chemin de Rosny à la Jarry qui dépendaient de l’hôtel seront divisé pour former le fief d’Arcy à Montreuil, appellation de la seigneurie tenue par sa famille à Vindecy (Saône-et-Loire).

Jean IV Le Viste possédait également le fief de Maincourt dit Bois-Touzet à Longperrier (77), hérité de son beau-père, qui revint à sa fille Claude Le Viste avant d’être vendu à Jean Le Picard notaire et secrétaire du roi.

Outre la seigneurie de Montreuil, Jean le Viste était seigneur des fiefs d’Orléans, de la Pissotte mouvant du Chapitre de Paris et de Villemomble le seul fief qui lui manquait étant celui d’Orléans.

Jean IV Le Viste fit son testament le 1er juin 1500 avant de décéder quelques temps après à Paris où sa famille possédait de nombreux biens. Sa succession directe revint à sa fille aînée Claude Le Viste, alors épouse de Geoffroy de Balzac seigneur d'Entragues et châtelain de Bagnols-en-Beaujolais (1489-1510). Elle épousera ensuite Jean de Chabannes, fils de Geoffroy et de Charlotte de Prie. seigneur de Vendenesse et petit-neveu d'Antoine de Chabannes, comte de Dammartin. Mais elle n’eut pas d’enfant de ces deux mariages et fit donation testamentaire des biens paternels en faveur de sa cousine Jeanne Le Viste dame de Fresnes-les-Rungis et épouse de Jean René Robertet. Dite à Montreuil « la châtelaine » sur les baux ruraux, elle était veuve en 1555 et possédait 11 quartiers de vignes en 4 pièces au lieu-dit Grand Noyer dans le fief Decanal touchant la propriété de Thomas Robertet.

Indépendamment de leurs biens à Montreuil, et Paris, la famille Le Viste est connue pour être le mécène de la célèbre tapisserie allégorique de la « dame à la licorne », encore exposée de nos jours au Musée de Cluny à Paris et ornée de leurs armes. Mais cette tapisserie n'a pas livré tous ses secrets de fabrication et l’on disserte encore sur les motivations de son mécène, la plus vraisemblable étant le dépit familial de n’être pas reconnu comme membre à part entière de la noblesse.

Après les familles Budé et Chevalier, la famille Le Viste et ses successeurs annoncent l’arrivée à Montreuil des provinciaux rassembleurs de terres et domaines, bien décidé à se faire une place à Paris près des centres de décision.

Comme il l’a été dit à plusieurs reprises, à partir de 1498, la seigneurie de Montreuil est féodalement soumise à la châtellenie de Villemomble. Elle est dans la même situation que la seigneurie voisine de Noisy-le-Sec, étant entendu que cette vassalité ne concerne pas les nombreuses terres, fiefs ou seigneuries ecclésiastiques. C’est dans ce contexte qu’arrive de nouveaux seigneurs liés au défunt Jean IV Le Viste seigneur de Montreuil jusqu’en 1500. Il s’agit de la famille Robertet, originaire comme Le Viste de la région lyonnaise composée de :

1 ) François 1er Robertet (1465-1510), bailli d’Usson et seigneur de Bullion, époux de Colette de la Roère, notaire et secrétaire du duc de Bourbon, dont le fils Jean René épousera Jeanne Le Viste, cousine et héritière de Jean IV Le Viste baron de Montreuil.

2) Florimond 1er Robertet (1458-1527) époux depuis 1504 de Michelle Gaillard de Longjumeau, secrétaire et trésorier du roi. C’est un personnage considérable, à l’aube d’une carrière de premier plan au service des rois Charles VIII, Louis XII et François 1er.

A

partir de 1500, Florimond 1er va acquérir la

seigneurie voisine de Noisy-le-Sec aliénée par l’abbaye

de Saint-Maur-des-Fossés, puis le 25 avril 1507 la châtellenie

haute-justicière de Villemomble cédée par Edmond

(Emard ) de Prie, comte de Dammartin par sa femme Avoye, fille de

Jean et petite-fille d’Antoine de Chabannes. Par cette

acquisition, Florimond 1er Robertet devenait suzerain de

Montreuil et de sa baronnie. Les habitants du lieu ne s’y

trompaient pas et surnommaient Florimond « le bailli »

et son épouse » la baillive ».

Blason de Florimond Robertet

Le couple venait rarement dans la région et aliéna en 1516 Villemomble à Jacques Charmoulu, notaire et secrétaire du roi, seigneur de Beaumont le Roger, mais non les droits seigneuriaux. En fait, Florimond 1er Robertet se constituait un patrimoine immobilier dont Noisy-le-Sec, Montreuil et Villemomble, n’était qu’une fraction. En effet, il acquit successivement et ensuite en Eure-et-Loir les biens fonciers et baronnies de Brou-en-Perche (1508) puis sa voisine d’Alluye (1509) ainsi que les seigneuries de Thieux et Vaux-le-Pénil (Seine-et-Marne) puis enfin le 2 janvier 1511 la châtellenie de Bury, à Molineuf (Loir-et-Cher) près de Blois.

A cet endroit il fit construire l’un des premiers châteaux de style « Renaissance » inspiré de l'art italien. Le bâtiment et son parc seront achevés en 1524, comparable à Chambord disait-on alors. Mais il décéda peu de temps après, en 1527.

Blason de Michelle Gaillard épouse Florimont Robertet

Veuve de Florimond 1er, Michèle Gaillard de Longjumeau (1470-1549) assuma la gestion de l’héritage, alternant sa résidence entre Paris, rue du Paradis et le château de Bury où elle s’était retirée. Elle avait alors quatre enfants dont deux fils François II époux de Jacqueline Hurault qui hérita de la baronnie de Brou et Claude, mari d’Anne Briçonnet, lequel devint baron de Bury et d’Alluye. Nous ne traiterons donc que la partie concernant Montreuil et Villemomble, le sort des autre localités étant résumé.

Jusqu’à son décès en 1549, Michelle Gaillard assuma la gestion de l’ensemble patrimonial, notamment sur Montreuil où elle possédait en propre le fief d’Orléans pour lequel elle rendit hommage le 24 décembre 1521. Le partage successoral de feu Florimond 1er Robertet fut difficile et ne fut terminé qu’en 1532. La seigneurie de Montreuil et les fiefs d’Orléans, d’Arcy et de la Pissotte revinrent à son neveu Jean René Robertet, fils de François, frère de Florimond 1er. Seigneur de la Motte Jolivet et de Charlieu, secrétaire aux Finances, il s’était marié en 1527 avec Jeanne Le Viste, fille aînée d’Antoine II et Jacqueline Raguier. Elle était la riche héritière de son oncle Jean IV Le Viste décédé en 1500. Mais en 1538, son époux Jean René Robertet mourut prématurément et l’héritage de ce dernier revint à sa cousine Anne Robertet, femme de Claude de la Chatre, qui en rendit hommage au roi .

Afin d’éviter que ses biens propres fussent partagés, Jeanne Le Viste rédigea un testament le 5 mai 1551, donnant cet héritage à son fils Florimond II Robertet lorsqu’il atteindrait ses 25 ans, à charge pour lui de porter les armes de la famille Le Viste (Insinuations du Châtelet: donation de Jeanne Le Viste; 5 mai 1551).

La rédaction du testament de Jeanne Le Viste amorçait les transactions financières qui mettront fin aux procès engagés entre les deux familles à propos de la propriété du fief de Bellecourt à Lyon, objet principal des litiges .

La contestation concernait également Villemomble qui revint à François II Robertet de Brou seigneur de cette châtellenie jusqu’en 1544. Puis il en fit donation à sa fille Françoise Jacqueline Robertet de Brou, petite-fille de Florimond 1er et dame de Villemomble, laquelle en rendit hommage le 5 mars 1545 à l’occasion de son mariage avec Tristan de Rostaing (1513-1591) de la maison de Charles, duc d’Orléans. Il appartint ensuite à la maison du roi, proche de la reine Marie de Médicis qui le fit nommer en 1556 Grand Maréchal des Logis puis en 1563 Grand maître des Eaux et Forêts, lui fit attribuer le collier de Saint-Michel en 1575 et le nomma l’un des quatre chambellans du roi Le monarque le considérait comme chef militaire et modérateur du duc de Guise car Tristan était son vassal en sa qualité de comte de Thieux.

Sa femme Jacqueline sera dame d’honneur de Catherine de Médicis et lui était baron de Brou et de La Guerche seigneur de Vaux-le-Pénil, de Thieux et du fief de Joigny à Paris et enfin par sa femme de Noisy-le-Sec et Villemomble. A ce titre, il était suzerain des fiefs de Montreuil où il n’apparaît pas dans les textes locaux.

Tristan de Rostaing décéda au château d’Aunay près de Provins le 7 mars 1591 et son héritage revint à son fils Charles de Rostaing époux d’Anne Hurault, fille de Philippe et d’Anne de Thou.

Charles conserva Villemomble et Noisy-le-Sec au moins jusqu’en 1597 puis abandonna cette dernière seigneurie à sa sœur Marguerite de Rostaing épouse du baron d’Aubusson Pierre de Flageac seigneur de Villemomble de 1608 à 1619. Ainsi, ce seigneur était donc virtuellement suzerain de Montreuil où il ne vint jamais.

Jusqu’alors, Claude Robertet, second fils de Florimond 1er Robertet et Michelle Gaillard, maître d’hôtel du roi et époux d’Anne Briçonnet n’avait joué qu’un rôle de second plan dans les querelles d’héritages. Ses enfants en recueilleront le fruit car son fils aîné Florimond III Robertet d’Alluye 63époux de Jeanne d’Alluye de Pienne puis leur fils Etienne Robertet d’Alluye héritèrent en 1559 de la seigneurie de Montreuil avec ses fiefs d’Orléans, et d’Arcy. Par contre le fief de la Pissotte revint à à leur fille Michelle Robertet, épouse de Jean de Maricourt, seigneur de Mouchy-le-Château, Sérifontaine et du fief du Praley à Chaumontel (Oise). Il fut le procureur de sa belle-mère mère Anne Briçonnet 65 avant de décéder dans les années 1570. Sa veuve apparaît à Montreuil avec son fils François de Maricourt , gentilhomme de la Chambre, cité seigneur de Montreuil et Sérifontaine (Oise) lors de la réforme de la coutume de Paris datée de 1580. Il était alors représenté par son procureur au Parlement Claude Berthaut 66.

La seigneurie de Montreuil serait passée vers 1595 à René fils présumé de François de Maricourt puis l’on perd traces de cette famille dans les baux ruraux à partir des années 1597.

Au total et pendant trois générations, ces familles Le Viste et Robertet présidèrent de concert aux destinées de Montreuil. C'était alors le temps des guerres de religion et de la mise sur le marché immobilier de terres vendues par l’Eglise afin de soutenir la lutte contre la religions réformée. De ce fait, les abbayes implantées à Montreuil (Saint-Antoine, Saint-Victor et Livry) durent céder une partie de leurs biens. D'autre part, le massacre des protestants à la Saint-Barthélemy du mois d’août 1572 préluda à la guerre civile suivie par l’activisme de la Ligue catholique contre le nouveau roi Henri IV. C’est dans ce climat qu’arrive à Montreuil une nouvelle famille de seigneurs, qui comme la plupart de ses prédécesseurs, viendra rarement sinon jamais dans la localité.

C’est probablement sur adjudication judiciaire et par ses connaissances dans le milieu financier que la maison de Beaumarchais, originaire du Bas-Poitou, prit possession de la seigneurie de Montreuil.

En effet, à partir de 1605 et jusqu’en 1624, Vincent Bouhier, troisième fils de Robert et Marie Garreau dame de la Brosse, seigneur de Beaumarchais ajoutera Montreuil à ses seigneuries du Plessis-Hénault et du Plessis aux Tournelles. Il vivait alors en sa maison des Malassis à Bagnolet, aux limites ouest de Montreuil d’où il parapha quelques actes locaux à partir de 1623.

Blason de Bouhier de Beaumarchais

Engagé dans le développement du commerce maritime autour des Sables-d’Olonne, il fut notaire et secrétaire du roi, comte de Chateauvillain, baron de Plessis aux Tournelles, puis Trésorier de l’Epargne et conseiller du roi Henri IV qui le nomma en 1599 chevalier intendant de l’ordre du Saint-Esprit et des ordres du roi. Vincent Bouhier s’engagea dans les milieux financiers après son mariage daté du 15 juillet 1596 avec Marie Lucrèce Hotman dite de Morfontaine, fille de François 1er Hotman, Trésorier de l’Epargne en 1595, ambassadeur en Suisse, époux de Lucrèce Grangier fille de l’ambassadeur en Suisse et aux Grisons.

Leur petit-fils et intendant des Finances Vincent Hotman, seigneur de Plailly, Montmélian et Morfontaine, neveu de Marie Lucrèce Hotman épousera en 1653 Marguerite Colbert. Il deviendra l’un des principaux lieutenant de Colbert dans le contrôle de l’appareil fisco-financier de Louis XIV et participera directement à la chute de Nicolas Fouquet.

En accédant au poste de Trésorier de l’Epargne au temps du cardinal de Richelieu, Vincent Bouhier devint un personnage influent de son temps et maria ses deux filles avec de beaux partis.

L’ainée Marie Lucrèce était l’épouse depuis mars 1610 et en première noce de Louis de la Tremoïlle marquis de Noirmoutier et en seconde noces de Nicolas de l’Hôpital duc de Vitry, capitaine des gardes de Louis XIII.

La

seconde Marie était l’épouse du marquis Charles

1er de la Vieuville (1582-1653) depuis le 7 février

1611. Seigneur de Pavant (Aisne), ancien maître d’hôtel

du duc de Nevers, il fut nommé surintendant des Finances le 21

janvier 162 et travaillera de concert avec son beau-père. Il

restera peu de temps à ce poste car il se heurta au cardinal

de Richelieu qui l’accusa de prévarication et le fit

emprisonner le 13 août 1624 à Amboise.

Blason du marquis de Vieuville, seigneur de Montreuil par sa femme Marie de Beaumarchais

Le marquis entraîna dans sa chute Vincent Bouhier de Beaumarchais qui fut également emprisonné mais s'évadèrent. Charles de Vieuville se réfugia en Angleterre, et son beau-père dans la famille de son autre gendre à Noirmoutieroù il mourut en 1635.

Après la mort de Richelieu en 1642, Charles de la Vieuville sera réhabilité et nommé Surintendant des Finances et pair de France en 1651 avant de mourir en 1653. Il fut inhumé le 2 janvier 1653 au couvent des Minimes à Paris où son épouse fit construire un tombeau dans la troisième chapelle où elle sera inhumée le 7 juin 1663. Auparavant, la comtesse de Vieuville née Marie Bouhier de Beaumarchais avait retrouvée son rang et partie de ses droits seigneuriaux, sur le château de Bourg-Achard (Eure) dont elle possédait la moitié avec Jacques Bouhier de Beauregard son beau-frère. Elle était également dame de Montreuil où elle est citée entre 1624 à 1654, sur plusieurs legs à la paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul mais la seigneurie était divisée entre d’autres seigneurs en partie.

De 1624 à 1626 François Lyedet, secrétaire du roi et correcteur ordinaire à la Chambre des Comptes de 1594 à 1652 seigneur du fief de la Cuve du four et de Thioust.

De 1623-1625, Louis de Beaumarchais, baron du Plessis aux Tournelles, cité seigneur de Montreuil dans plusieurs baux ruraux . On ignore quel est son lien de parenté avec Vincent Bouhier de Beaumarchais.

De 1635 à 1636 François Le Rebours époux de Marguerite Charron veuve Jean Destrappart est dit seigneur en partie de Montreuil . C’est au cours de cette période, entre 1631 et 1637 que la peste sévit à Montreuil selon les décès relevés dans les registres paroissiaux.

De 1644 à 1653 On cite sur quelques baux locaux Pierre Garnier, conseiller au Parlement, père de Mathieu comme seigneur en partie de Montreuil avec le fief de Montreau. Son fils Mathieu 73 était président à mortier de Metz et lui succéda comme seigneur du domaine de Montreau de 1656 à 1659 avant d’en laisser la jouissance à sa femme Marie Anne Tronçon dont il était séparé de biens..

En tout cas, à partir des années 1653-1654, la seigneurie de Montreuil était à nouveau sous administration judiciaire. Elle n’était pas la seule car celle de Villemomble l’était également.

Secrétaire du roi et ancien receveur général des Finances de Limoges, Claude Le Ragois, seigneur de Bretonvilliers, était un financier connu en son temps pour avoir fait fortune en acquérant des rentes du roi puis en les revendant après bénéfices à l’Epargne royale, pratique usitée à l’époque par les proches du pouvoir. Cette pratique, à laquelle Colbert mit fin, permit au manieur d’argent d’acquérir dans un premier temps la seigneurie de Noisy-le-Sec le 1er août 1643, avec le fief de Crécy-en-Brie mouvant de Montjay, puis ensuite la seigneurie-châtellenie de Villemomble le 26 avril 1657.

Blason Le Ragois de Bretonvilliers

Par cette dernière acquisition, Claude Le Ragois devenait seigneur des nombreux fiefs de Villemomble (Garancière à Nogent, Avron, Charonne, de Joigny à Paris et autres) Le fief de Montreuil était de ceux là et fut complété parlacquisition du domaine de Tillemont dont les droits seigneuriaux relevaient de l’abbaye augustine Notre-Dame de Livry. Ce dernier bien foncier revint à sa petite-nièce Marie Le Ragois fille du conseiller du roi Séraphin Le Ragois et Marie du Lac, qui le reçut en dot lors de son mariage avec Jean Le Nain, connu plus tard sous le vocable de Le Nain de Tillemont.

Ces seigneuries n’était qu’une partie du domaine foncier de la famille Le Ragois de Bretonvilliers qui fit de fructueuse affaires mobilières à Paris où elle possédait pratiquement une vingtaine d’immeubles dans l’île de la Cité, ce qui n’entre pas dans le cadre de notre essais localisé à Montreuil.

Après les démêlés de la famille Beaumarchais et l’intermède Le Ragois, la seigneurie de Montreuil fut acquise par adjudication en 1654 pour la somme de 30.000 Livres par le célèbre Nicolas Fouquet, vicomte de Vaux par Maincy (Seine-et-Marne), Intendant des Finances, alors au zénith de son ascension sociale, il avait été marié en première noce avec Louise Fourché de Quéhillac, morte en 1641, laquelle n’apparaît pas à Montreuil. 1l épousa ensuite en seconde noce le 5 février 1651 Marie-Madeleine de Castille-Villemareuil, fille de François conseiller au Parlement de Paris et héritière d’une riche famille de marchands anoblis. Dans cette famille figuraient le juriste Pierre Jeannin (1540-1622) ministre de Henri IV, le banquier Nicolas de Jeannin Castille et son arrière grand-mère maternelle, Marie Balue était la nièce du cardinal Jean Balue et de Geoffroy Cœur, fils de Jacques Cœur, célèbre marchand de son époque déchu pour prévarication 74 .

L'écureuil, blason de Nicolas Fouquet, seigneur de Montreuil

C’est avec ces alliances familiales que Nicolas Fouquet, déjà procureur général du Parlement de Paris en 1650 avec l’aval de Mazarin, prend pied dans le système financier. Sa nomination en 1653 au poste de Surintendant des Finances d’Anne d'Autriche va lui permettre d’acquérir des biens immobiliers proches de Paris, tels sa propriété de Saint-Mandé, la seigneurie de Montreuil et de faire bâtir le château de Vaux-le-Vicomte (actuelle commune de Maincy) sur un domaine acquis avant sa surintendance.

Ce poste de premier plan va susciter la jalousie de ses pairs au Gouvernement, notamment des ministres du roi Le Tellier et Colbert, puis du roi Louis XIV qui en monarque absolu s’irrite de la splendeur de Vaux-le Vicomte. Aussi le 5 septembre 1661, le roi fait arrêter Nicolas Fouquet pour malversations et crée une chambre de justice qui siège à l’Arsenal et va porter le fer dans le milieu de la finance. Interné successivement à Angers, à Amboise puis à Vincennes, à Moret, à la Bastille et enfin à Pignerol, où il mourra le 23 mars 1680.

Sa chute va entraîner celle de ses alliances familiales, bouleverser le monde économique, entre autre, faire tomber un autre financier de la région, l’intendant des Finances Jacques Bordier, qui comme Nicolas Fouquet perdit son magnifique château du Raincy.

Blason

de Mme Fouquet, dame de Montreuil

Mais c’est après son arrestation que Montreuil, dont il avait acquit la seigneurie en 1654 avec les fiefs d’Arcy et d’Orléans et la seigneurie de Lagery , va défrayer la chronique du fait de son épouse Marie Madeleine de Castille. Cette dernière va faire paraître à partir de novembre 1662 une série de pamphlets intitulés «'Les Défenses de Nicolas Fouquet », d’abord d’une imprimerie installée dans sa propriété de Saint-Mandé, puis transférée à celle de Montreuil. Cette campagne contre Colbert et le gouvernement va susciter une sévère répression, les presses seront saisies et finalement la dame de Montreuil car tel était son titre fut dans l’obligation de vendre sa seigneurie de Montreuil et ses fiefs pour se retirer au château de Pomay à Lusigny près de Montluçon et être à proximité du lieu d’internement de son mari.

La vente de ses biens à Montreuil eut lieu par adjudication judiciaire pour la somme de 37.000 Livres le 26 octobre 1671.L’acquéreur fut le maître des comptes Laurent Berthemet qui suit.

Après cette vente, la famille Fouquet, dont l’emblème était un écureuil, possédait encore de beaux restes que le roi finit par lui laisser par transactions du 19 mars 1673, tels le château de Vaux-le-Vicomte à Maincy, le domaine de Saint-Mandé et d’autres n’intéressant pas Montreuil.

L’acquéreur de la seigneurie de Montreuil en 1671 et des fiefs d’Arcy, d’Orléans et la Pissotte fut le maître des comptes Laurent de Berthemet , époux de Marie Deya.

Il

conserva ses biens jusqu’aux environs de 1700 et avec lui nous

apprenons qu’alors Montreuil n’était pas

juridiquement inclus dans la banlieue de Paris car son seigneur ne

réglait pas la redevance annuelle des seigneurs haut-justicier

. Il eut également procès avec les « Minimes

du bois de Vincennes » qui prétendaient avoir droit

sur le fief du Près où se trouvait leur grange

dîmeresse, mais furent déjugés en Justice.

Laurent de Berthemet était un allié familial du clan Colbert qui s’acharna contre le surintendant Nicolas Fouquet, car il était beau-père de Gilbert Colbert, seigneur de Saint-Pouanges et Chabanais, secrétaire au commandement de la Reine et cousin du Ministre de Louis XIV, Jean Baptiste Colbert et neveu du chancelier Le Tellier.